03/09/2017

Le Mont : le train entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel

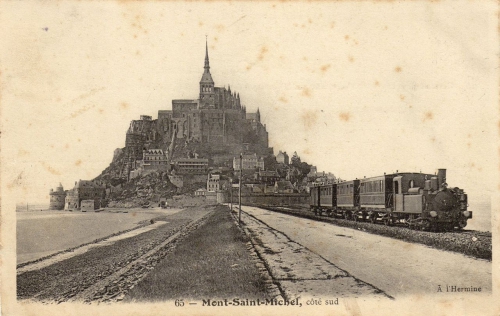

Le train qui reliait Pontorson au mont-Saint-Michel vers 1910. La ligne a fonctionné de 1901 à 1938.

Les pèlerins avec à leur tête un prêtre précédé d'une croix.

On remarquera la plaque tournante qui permettait à la locomotive de faire demi-tour.

16:54 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : train, mont saint michel |

Le Mont, chapitre 3 et dernier

Je ne sais pas pourquoi j’écris tout cela. Moi qui ne fus jamais très bavard, je noircis des imprimés dérobés à la gare et je les colle dans des cahiers d’écolier.

Il est vrai que la vie m’a laissé sans voix. Au sens propre de ces mots. Vers mes 15 ans, une laryngite négligée dégénéra en atteinte des cordes vocales et je me relevais de cette maladie avec une éternelle extinction de voix.

Je n’avais plus ni mère, ni père, ni voix.

Écrire alors que ma première vie m’a laissé sans voix.

Mon grand-père paternel était toujours de ce monde et quand il sut que je travaillais à la gare de Pontorson, il s’empressa de venir me voir avec un chargement de meubles dans une charrette.

- Ce sont les meubles de tes parents. Je les garde pour toi dans une remise depuis bientôt 20 ans. J’aimerais bien que tu m’en débarrasses.

Ni bonjour ni embrassade, je n’eus aucune difficulté à reconnaître l’aménité de mon grand-père Lemétayer.

- Je vais voir le chef de gare et lui demander l’autorisation de m’absenter une heure. J’ai loué une chambre chez madame Cormerais, rue des Fossés. Nous déposerons les meubles là-bas et tu pourras rentrer à Tanis.

Ma proposition fut approuvée par un grognement. Le chef de gare me laissa partir avec mon grand-père et nous prîmes le chemin de la rue des Fossés en passant par la rue Saint-Michel et la place de l’Église. Nous arrivâmes devant la maison basse où je logeais. On y entrait par une porte à double battant qui ouvrait sur un passage conduisant à un logis mitoyen de celui de Madame Cormerais. Pour atteindre ce petit bâtiment il fallait passer devant celui qu’occupait ma logeuse. Le jardin de cette dernière se trouvait en face de la porte de sa cuisine. Il n’y avait guère d’intimité dans ce logis d’autant que les toilettes se trouvaient au fond du potager et qu’il n’était guère possible de s’y rendre discrètement. Les occupants de la maison mitoyenne pouvaient emprunter à tout moment le passage vers la porte commune sur la rue.

Madame Cormerais occupait au rez-de-chaussée la cuisine et une chambre attenante qui donnait sur la rue des Fossés par une porte condamnée et une petite fenêtre. Le logis était sombre et humide car construit sur ce que furent sans doute les douves de l’ancien château de Pontorson rasé au Dix-septième siècle. Pour accéder à ma chambre, on empruntait dans la cuisine, à droite de la porte, un escalier étroit. Mon grand-père refusa de m’aider à monter les meubles prétextant un tour de reins et me proposa de les déposer sous l’appentis sur lequel s’ouvrait la porte d’entrée. Un bahut, une table ovale à abattants, quatre chaises, un lit, le tout en merisier. Tel était mon héritage parental. Il me fallut négocier avec ma logeuse pour qu’elle accepte de retirer ses meubles de ma chambre et que je puisse installer les miens à la place.

Avec les meubles, grand-père Lemétayer avait déposé quelques boîtes métalliques qui avaient dans un premier temps contenues des biscuits. Des galettes du Mont-Saint-Michel car les couvercles arboraient la silhouette altière du Mont cerné par les eaux. Ma mère y avait déposé des lettres, des cartes postales et quelques photos. Mon père en uniforme partant au front à l’été 1914. Une photo de mariage où je reconnus outre mes parents mon grand-père paternel. Je devinai ma grand-mère paternelle à côté de son époux, assis tous les deux à la droite de leur fils. Je ne l’ai pas connue car elle décéda avant ma naissance. Ma grand-mère maternelle est elle aussi assise près de sa fille. Elle était veuve depuis des années et mourut elle aussi avant ma naissance. Ces photos m’intéressaient peu. Elles témoignaient d’un passé muet puisque personne ne pouvait ou ne voulait m’en parler, tel mon grand-père. Je réalisai que j’avais grandi sans beaucoup de fondations si ce n’étaient celles que mes parents adoptifs m’avaient données. Mes racines familiales étaient ténues, peu enfoncées dans le sol, superficielles. J’avais cependant accepté de travailler à Pontorson à quelques kilomètres de Tanis où vivait toujours mon grand-père. Il fallut que je regarde ces quelques photos, que je parcours ces quelques lettres échangées par mes parents et que je regarde d’un peu plus près le Mont-Saint-Michel sur les couvercles des boîtes à biscuits pour sentir que Pontorson constituait un lien privilégié entre la vie et moi. Pontorson… Tel un commencement, telle une promesse. La promesse de ce vaste espace de sable et d’eau que domine le Mont qu’on voit de partout et de loin. De la Pointe-du-Grouin à Cancale jusqu'à la Pointe de Champeaux à Carolles. Depuis le Vivier-sur-Mer, depuis Servon, de la Pointe-de-Rochetorin et des Iles Chausey.

Mon grand-père ne voit plus le Mont depuis longtemps alors qu’il domine les champs où il cultive ses carottes et que les cloches de l’abbaye rythment ses heures de travail quand le vent est favorable et propage leurs sonneries. Comme lui et jusqu’à ce jour où je découvris ces meubles et ces boîtes, vestiges de ma parentèle anéantie, j’avais regardé ce mont sans bien le voir, accompagnant parfois les touristes descendus en gare de Pontorson jusqu’à leur destination. Ils avaient pour certains parcouru des milliers de kilomètres. Je ne le voyais plus le Mont car je l’avais trop vu ou aperçu depuis mon enfance au cours des vacances chez mon grand-père. Mais ce jour-là, grâce aux couvercles des boîtes à biscuits sur lesquels il figurait en majesté, je le vis. Je commençais alors à comprendre ce qu’il voulait dire, me dire. Qu’il dominait avec son abbaye toute la baie, qu’il résistait aux marées énormes et aux tempêtes. Je sus qu’en maître de cet espace vierge, sorti des premiers temps de la Terre, ceux dont l’homme était absent, il était le centre de ma vie, le pôle vers lequel ma boussole toujours se tournerait pour m’indiquer le cap. Avec sa flèche surmontée de l’archange Saint-Michel, il était la pointe du compas qui dessinerait mes routes à travers la vie. Je n’avais pas hérité d’un guide familial. La vie m’avait laissé sans parents ni voix clairement audible. Mais j’avais le Mont comme maître et repère de navigation.

Je décidais de m’y rendre au plus vite dès qu’un jour de repos surviendrait. Le train entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel circulait encore pour quelques années. Je crois me souvenir qu’il cessa de rouler vers 1938. Dès que je fus en congé, je pris place dans un wagon place de la gare et le convoi brinquebalant se dirigea vers Moidrey et Beauvoir avant de s’engager sur la digue qui relie le continent au Mont. Aussitôt franchi le lieu-dit La Caserne, les arbres disparaissaient progressivement du paysage laissant apparaître les prés salés, les grèves et enfin le Mont. La petite locomotive à vapeur tirait à grand peine les quatre ou cinq wagons de voyageurs, masquant parfois de son panache de fumée le panorama sur la baie. Il n’était pas rare que des moutons s’aventurent sur la voie ferrée : un coup de sifflet suffisait à les faire déguerpir vers leurs prés. L’arrivée au Mont était dépourvue de gare. Il eut été difficile d’en construire une au pied des remparts et la compagnie de chemin de fer s’était contentée de laisser en bout de ligne, au pied de la tour de l’Arcade, un wagon qui faisait office de bureau de chemin de fer.

A peine le convoi arrêté, je descendis du wagon ou plutôt j’en sautai tant le désir d’emprunter la ruelle montant vers l’abbaye m’excitait. Nous étions au printemps, en mai, et l’air était léger, parfumé par la brise marine qui avait collecté à marée basse sur la grève les odeurs de goémon, de sable mouillé, d’iode, tout cet ensemble indéfinissable qui rend sans pareille l’atmosphère de ce lieu. La Grande Rue était calme en cette fin de matinée d’un jour de semaine. Je saluais les commerçants qui pour beaucoup m’étaient familiers. Peu d’entre eux résidaient sur le Mont, la plupart préférant habiter Pontorson qui offrait davantage de commodités et d’espace. Je pénétrai enfin dans l’abbaye et me rendis au plus vite sur la terrasse qui prolonge l’église en s’ouvrant à l’ouest. Je traversai ensuite l’église pour m’avancer dans le cloître dont le mystère reste pour moi entier. Comment avoir réussi une telle prouesse : édifier un espace aussi aérien face à la mer et au ciel. Je me sentais là comme en lévitation, oubliant le rocher et les maçonneries complexes sous mes pieds. Ce lieu était inspiré. Il m’inspirait. Les couvercles des boîtes de biscuits ne m’avaient pas menti.

L’archange Michel était bien planté au sommet de la flèche de l’église et protégeait le Mont de tous les dragons qui auraient pu le menacer. Me menacer. Je pouvais commencer à vivre.

16:22 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mont saint michel, pontorson, la couyere, tanis |

21/08/2017

Le Mont, chapitre 2

C’est ainsi que je vécus mon enfance à La Couyère, un village perché d’Ille-et-Vilaine que le voyageur aperçoit de loin depuis la route de La Bosse. Après une longue montée, la départementale laisse découvrir une vallée boisée que surplombent les collines du château du Plessis et du bourg de La Couyère rassemblé autour de son église comme un troupeau autour de son berger. Maisons de pierre sombre couvertes d’ardoise, plutôt austères, sans fioritures, sans jardinets, avec quelques géraniums aux fenêtres. La plus haute du village compte deux étages et un grenier. C’était celle d’Amand Pelletier, mon tuteur, qui exerçait le métier de sabotier. Il y tenait aussi un café avec sa femme, Fleur, la cousine de ma mère. Le père d’Amand Pelletier avait construit cette demeure peu avant 1900 et elle impressionnait beaucoup les habitants de La Couyère habitués à davantage de modestie en raison de la faiblesse de leurs revenus, de leur radinerie et de leur piété catholique.

Fleur Pelletier tenait le café. Bien modeste à vrai dire. Les murs de la maison étaient épais et une seule fenêtre éclairait la salle qui faisait aussi office de cuisine et où une cheminée mal construite enfumait régulièrement l’atmosphère. La porte d’entrée était à double battant. On pouvait fermer le bas en laissant ouvert le haut. Le café se trouvait en face de cette porte, garni de quelques tables en bois ciré, bordées de bancs et de tabourets paillés, avec un buffet au fond où siégeaient derrière deux portes vitrées les collections de verres et les bouteilles d’apéritif. Une grande table bordée de bancs meublait la cuisine séparée du café par une cloison à mi-hauteur. Au fond de la cuisine siégeait un autre buffet.

De mes premières années je n’ai guère de souvenirs. Seule émerge une cheminée fumante lorsque Fleur y cuisait des galettes de blé noir le vendredi pour ses clients qui faisaient maigre. Ou l’odeur de la rôtissoire dont il fallait tourner la broche pour que le poulet y cuise uniformément. Plus grand, j’attendais le grand jour, le dimanche, qui venait rompre la monotonie des semaines de classe. Outre les habitants du village, tous les fermiers de la commune venaient à la messe. Les hommes se rasaient, les femmes sortaient foulards et chapeaux, et une fois la messe expédiée, on se retrouvait au café. Les maris envahissaient la petite salle qu’ils enfumaient avec leurs Gauloises et autres Gitanes. Les épouses, plus sages mais non moins bavardes, s’entassaient dans la cuisine où elles savouraient le café mélangé de chicorée que Fleur préparait en grande quantité. Tout y passait, la pluie et la sécheresse, les récoltes, les troupeaux, les naissances, les enfants, les malades, les morts, sans oublier la politique pour les hommes.

Etre élevé dans un café vous ouvre les yeux sur la vie et je conserve de cette époque le souvenir de quelques figures hautes en couleur. Celle du brûlé qui s’appelait Tintin Maleuvre. Était-il tombé dans l’âtre d’une cheminée ou avait-il été victime d’un accident du travail ? La première hypothèse semble la plus plausible. On retrouvait parfois des alcooliques ou des vieillards alcoolisés qui étaient tombés ivres dans le feu, victimes d’un coma éthylique ou pris d’un malaise soudain. Tintin, qui était son surnom issu de son prénom, Justin ou Augustin, je ne sais plus, avait le visage ravagé par des brûlures, un œil obstrué par des chaires qui avaient dû être celles de sa paupière. Il était horrible. Un rictus permanent lui déformait la face d’un côté. Comme il faisait partie de la pratique de Fleur, je le voyais souvent. Son visage me terrorisait. Pourtant Tintin n’était pas méchant et il cherchait à m’amadouer avec des paroles bienveillantes.

Il y avait aussi les tronches des femmes alcooliques qui fréquentaient le café de Fleur. Elles n’étaient pas aussi laides que Tintin, mais leurs visages étaient déformés par les stigmates de l’alcool. Elles étaient aussi vulgaires que laides. La mère Dézile (on appelait « mère » les femmes âgées) ne dessaoulait jamais. Elle buvait tant de cidre qu’elle pissait beaucoup. Un jour qu’elle n’eut pas le temps de gagner un coin de jardin, elle pissa debout devant la porte du café, en remontant ses jupes bien haut pour les préserver des éclaboussures.

La Couyère, c’était aussi, et heureusement, les étangs du parc du château du Plessis où j’allais à la pêche à la ligne avec quelques enfants de mon âge. Encaissés au fond d’un vallon boisé, les trois étangs s’étalaient sur plusieurs kilomètres. Barbotin, le Moulin-neuf et le Moulin-d’A-Bas. L’été, dès six heures du matin nous investissions une bonne place au bord de l’eau et tendions nos lignes. La journée entière passait doucement. Le temps s’effaçait. Concentrés sur les bouchons pour guetter la moindre touche, nous oubliions les heures qui passaient. Le poisson mordant essentiellement au lever et au coucher du soleil, les heures chaudes des journées d’été s’écoulaient dans une douce torpeur, animée par les cousines qui apportaient vers midi le pique-nique. En fin de journée, nous rentrions avec la filoche plus ou moins pleine et il fallait éplucher tout ce fretin – ce dont nous nous chargions - et ensuite le frire ce dont Fleur s’acquittait de plus ou moins bonne grâce. Les chats du parage dévoraient les entrailles et les arêtes des poissons avec voracité.

On pourrait en lisant ces lignes penser que je connus une enfance heureuse. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les Pelletier, mes parents d’adoption, prenaient soin de moi mais leur famille s’élargit rapidement d’un garçon qui était toujours pendu aux seins de sa mère, Benoit, et de deux filles, Sylvaine et Gabrielle. Les soins de Fleur se tournèrent naturellement vers ses enfants. Je ne vécus pas longtemps avec eux car je quittais La Couyère et son école primaire publique de garçons pour le cours complémentaire de Janzé où je fus pensionnaire trois ans avant de gagner un centre de formation des Chemins de fer de l’Ouest à Rennes. Mon père était cheminot auprès de cette compagnie, j’étais son orphelin et la grande famille des chemins de fer n’abandonne pas ses enfants. A 18 ans, en janvier 1933, je pris mon premier poste à Pontorson, dans cette gare où ma mère encore enceinte de moi, prit le train pour Rennes et Janzé. J’étais affublé du titre de « facteur » chargé de maintes tâches au sein de la gare comme de porter à leurs destinataires les nombreux colis qui arrivaient par le train.

16:47 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la couyere, le mont saint michel, pontorson |

04/08/2017

Le Mont, chapitre 1

« O, let me weep, for ever, ever weep. »

O, laissez-moi pleurer, pour toujours, toujours pleurer. »

The Fairy Queen (The plaint), 1692, Henry Purcell

Je suis né dans un train. Jésus avait choisi une étable, je suis venu au monde dans un wagon. Les secousses et les vibrations du convoi déclenchèrent l’accouchement et je sortis du ventre de ma mère entre deux arrêts. Nous étions en 1915. La guerre, la Grande comme on se plaît à l’appeler, dévorait les jeunes hommes sur un front de 700 kilomètres courant des Flandres aux Vosges à travers la Picardie, la Champagne et la Lorraine. Aux tranchées en Picardie sur la commune d’Hébuterne, Auguste, mon père avait été fauché par un tir de mitrailleuse allemande (boche aurait-on écrit en 1915) et il ne me verrait jamais, moi qui fus conçu au cours d’une brève permission. Auguste Lemétayer était cheminot et son épouse, Marie, femme au foyer. Marie avait vu son ventre pousser en pleurant à chaudes larmes son défunt époux.

Je ne connus pas longtemps ma mère et je n’en ai aucun souvenir mis à part celui que j’ai construit en regardant des photos d’elle. Quand elle accoucha dans ce train, elle se rendait imprudemment, vu son état, de Pontorson dans la Manche à La Couyère en Ille-et-Vilaine. Le trajet n’était pas direct : il fallait dans un premier temps se rendre à Rennes via Dol-de-Bretagne et là changer de train pour rallier Janzé sur la ligne de Rennes à Nantes via Châteaubriant. Une bonne demi-journée s’imposait pour couvrir ce trajet. La fatigue et les secousses ferroviaires avaient eu raison de sa grossesse. Elle accoucha sans encombre aidée par une passagère qui s’empressa de chasser les hommes du compartiment dès la perte des eaux. Les deux femmes m’emmaillotèrent dans des linges que Marie transportait en prévision de sa délivrance. Elle trouva devant la gare de Janzé un voiturier qui accepta de la conduire à La Couyère à 6 kilomètres de là. La voiture brinquebalait sur la route mal empierrée et la jument qui tirait l’attelage souffrait de météorisme. Elle embaumait régulièrement l’air de la campagne d’odeurs suspectes. Des gaz de la jument, du tangage du convoi ferroviaire où je naquis entre Rennes et Janzé et du roulis de la charrette à deux roues, je garderai toute ma vie un souvenir inconscient mais tenace. Ce souvenir me fera systématiquement dormir dans tous les modes de transport et traiter de tous les noms les humains et les animaux se laissant aller sans vergogne aux flatulences.

Marie arriva à La Couyère en piteux état. Il lui fallait procéder à une toilette intime et approfondie. A peine descendue de la carriole, elle me confia à sa cousine Fleur Pelletier et se précipita dans sa chambre pour procéder à des ablutions. Qu’allait-elle devenir ? Veuve d’un officier, elle avait à peine trente ans et un enfant. Elle toucherait une pension de guerre. Mais elle était certaine de ne pas retrouver de mari car les hommes engagés dans le conflit contre l’Allemagne tombaient comme les blés mûrs sous la faux. Son désespoir grandissait nourri par la mort d’Auguste et la perspective d’un avenir sombre. Ma présence nouvelle ne lui apportait pas d’espoir. Je n’étais qu’une charge qui l’angoissait. C’est ainsi qu’elle se laissa aller, glissant jour après jour dans la mélancolie la plus profonde, me délaissant. Sa cousine Pelletier me prit sous son aile, m’allaitant comme son propre fils. La mélancolie de Marie devint neurasthénie et elle perdit pied, refusant de s’alimenter, dévorée par l’anxiété. Quand elle se mit à tousser abondamment, la cousine Fleur fit venir un docteur de Janzé. Il fut clair : Marie avait contracté la tuberculose et dans son état neurasthénique elle n’aurait pas la force de lutter contre la maladie. Il prescrivit quelques médicaments de confort et repartit vers Janzé à bord de son élégante carriole.

Marie se laissa aller vers la mort comme vers une délivrance. Rien ne pouvait la retenir. Elle glissait vers elle comme aspirée par l’au-delà. Elle avait la foi et peut-être espérait-elle retrouver dans l’au-delà celui qu’elle avait tant aimé, son cher Auguste. On la retrouva morte un matin dans son lit. Son cœur s’était arrêté. Elle était partie apaisée, son visage en témoignait.

J’avais quelques mois et me retrouvais orphelin de père et de mère.

Plus tard, je me suis souvent interrogé sur la présence de ma mère dans un train à si brève échéance de son accouchement. Fleur Pelletier me donna quelques éclaircissements avec parcimonie car elle n’aimait pas évoquer le mauvais souvenir de la mort prématurée de sa cousine. Elle m’en dit suffisamment pour reconstituer les circonstances de ma naissance et celles de la fatale maladie de ma mère. Elle me confia aussi que ma mère s’entendait très mal avec son beau-père Nicolas Lemétayer, un homme rude et colérique. Il était veuf et vivait à Tanis dans la Manche. Elle logeait avec lui depuis le départ de mon père, Auguste, pour le front en 1914. Le vieil homme, aigri par son veuvage et le départ de son fils unique pour la guerre, se montrait désagréable avec sa bru, la rudoyant volontiers quand celle-ci se trouvait alanguie par sa grossesse. Le père Nicolas cultivait des carottes dans les polders conquis sur la baie du Mont-Saint-Michel. La terre était sablonneuse et enrichie par le goémon elle produisait de magnifiques légumes. Pour quitter précipitamment Tanis, Marie profita de l’absence de son beau-père parti aux champs. Pontorson n’était pas loin, elle pourrait y prendre un train.

Avant de mourir elle insista à maintes reprises auprès de sa cousine Fleur et de son mari Amand Pelletier pour qu’ils m’élèvent et assurent ma tutelle. Marie ne voulait pas que mon grand-père paternel assurât mon éducation. Il en fut ainsi. Le juge préféra sagement me confier au couple Pelletier qui n’avait pas encore d’enfant plutôt qu’à un vieil homme acariâtre. Je le connus ce vieil homme car je devais séjourner chez lui quelques semaines par an à la demande du juge. Je le connus avant d’avoir compilé les quelques informations sur ma mère, fournies par ma famille d’adoption. C’était un homme sombre vivant dans une maison sombre. Il me montrait peu d’affection et préférait me confier à une voisine quand il partait travailler. Au fil du temps, j’essayais de le voir le moins possible, fuyant ainsi ce qui me restait de famille paternelle.

11:35 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le mont saint michel, pontorson, la couyère, tanis |