03/09/2017

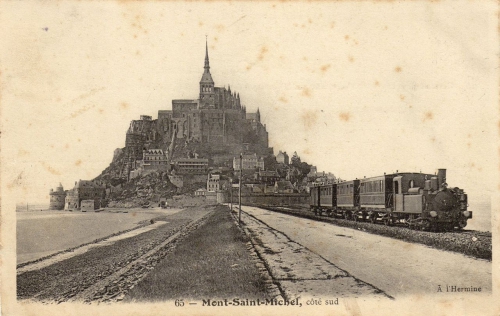

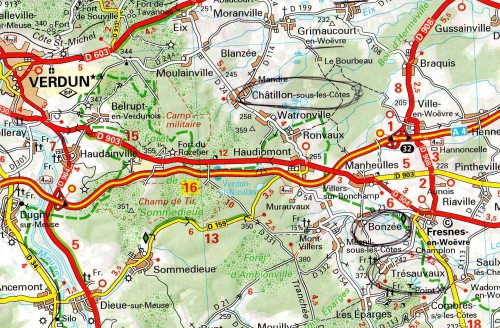

Le Mont : le train entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel

Le train qui reliait Pontorson au mont-Saint-Michel vers 1910. La ligne a fonctionné de 1901 à 1938.

Les pèlerins avec à leur tête un prêtre précédé d'une croix.

On remarquera la plaque tournante qui permettait à la locomotive de faire demi-tour.

16:54 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : train, mont saint michel |

Le Mont, chapitre 3 et dernier

Je ne sais pas pourquoi j’écris tout cela. Moi qui ne fus jamais très bavard, je noircis des imprimés dérobés à la gare et je les colle dans des cahiers d’écolier.

Il est vrai que la vie m’a laissé sans voix. Au sens propre de ces mots. Vers mes 15 ans, une laryngite négligée dégénéra en atteinte des cordes vocales et je me relevais de cette maladie avec une éternelle extinction de voix.

Je n’avais plus ni mère, ni père, ni voix.

Écrire alors que ma première vie m’a laissé sans voix.

Mon grand-père paternel était toujours de ce monde et quand il sut que je travaillais à la gare de Pontorson, il s’empressa de venir me voir avec un chargement de meubles dans une charrette.

- Ce sont les meubles de tes parents. Je les garde pour toi dans une remise depuis bientôt 20 ans. J’aimerais bien que tu m’en débarrasses.

Ni bonjour ni embrassade, je n’eus aucune difficulté à reconnaître l’aménité de mon grand-père Lemétayer.

- Je vais voir le chef de gare et lui demander l’autorisation de m’absenter une heure. J’ai loué une chambre chez madame Cormerais, rue des Fossés. Nous déposerons les meubles là-bas et tu pourras rentrer à Tanis.

Ma proposition fut approuvée par un grognement. Le chef de gare me laissa partir avec mon grand-père et nous prîmes le chemin de la rue des Fossés en passant par la rue Saint-Michel et la place de l’Église. Nous arrivâmes devant la maison basse où je logeais. On y entrait par une porte à double battant qui ouvrait sur un passage conduisant à un logis mitoyen de celui de Madame Cormerais. Pour atteindre ce petit bâtiment il fallait passer devant celui qu’occupait ma logeuse. Le jardin de cette dernière se trouvait en face de la porte de sa cuisine. Il n’y avait guère d’intimité dans ce logis d’autant que les toilettes se trouvaient au fond du potager et qu’il n’était guère possible de s’y rendre discrètement. Les occupants de la maison mitoyenne pouvaient emprunter à tout moment le passage vers la porte commune sur la rue.

Madame Cormerais occupait au rez-de-chaussée la cuisine et une chambre attenante qui donnait sur la rue des Fossés par une porte condamnée et une petite fenêtre. Le logis était sombre et humide car construit sur ce que furent sans doute les douves de l’ancien château de Pontorson rasé au Dix-septième siècle. Pour accéder à ma chambre, on empruntait dans la cuisine, à droite de la porte, un escalier étroit. Mon grand-père refusa de m’aider à monter les meubles prétextant un tour de reins et me proposa de les déposer sous l’appentis sur lequel s’ouvrait la porte d’entrée. Un bahut, une table ovale à abattants, quatre chaises, un lit, le tout en merisier. Tel était mon héritage parental. Il me fallut négocier avec ma logeuse pour qu’elle accepte de retirer ses meubles de ma chambre et que je puisse installer les miens à la place.

Avec les meubles, grand-père Lemétayer avait déposé quelques boîtes métalliques qui avaient dans un premier temps contenues des biscuits. Des galettes du Mont-Saint-Michel car les couvercles arboraient la silhouette altière du Mont cerné par les eaux. Ma mère y avait déposé des lettres, des cartes postales et quelques photos. Mon père en uniforme partant au front à l’été 1914. Une photo de mariage où je reconnus outre mes parents mon grand-père paternel. Je devinai ma grand-mère paternelle à côté de son époux, assis tous les deux à la droite de leur fils. Je ne l’ai pas connue car elle décéda avant ma naissance. Ma grand-mère maternelle est elle aussi assise près de sa fille. Elle était veuve depuis des années et mourut elle aussi avant ma naissance. Ces photos m’intéressaient peu. Elles témoignaient d’un passé muet puisque personne ne pouvait ou ne voulait m’en parler, tel mon grand-père. Je réalisai que j’avais grandi sans beaucoup de fondations si ce n’étaient celles que mes parents adoptifs m’avaient données. Mes racines familiales étaient ténues, peu enfoncées dans le sol, superficielles. J’avais cependant accepté de travailler à Pontorson à quelques kilomètres de Tanis où vivait toujours mon grand-père. Il fallut que je regarde ces quelques photos, que je parcours ces quelques lettres échangées par mes parents et que je regarde d’un peu plus près le Mont-Saint-Michel sur les couvercles des boîtes à biscuits pour sentir que Pontorson constituait un lien privilégié entre la vie et moi. Pontorson… Tel un commencement, telle une promesse. La promesse de ce vaste espace de sable et d’eau que domine le Mont qu’on voit de partout et de loin. De la Pointe-du-Grouin à Cancale jusqu'à la Pointe de Champeaux à Carolles. Depuis le Vivier-sur-Mer, depuis Servon, de la Pointe-de-Rochetorin et des Iles Chausey.

Mon grand-père ne voit plus le Mont depuis longtemps alors qu’il domine les champs où il cultive ses carottes et que les cloches de l’abbaye rythment ses heures de travail quand le vent est favorable et propage leurs sonneries. Comme lui et jusqu’à ce jour où je découvris ces meubles et ces boîtes, vestiges de ma parentèle anéantie, j’avais regardé ce mont sans bien le voir, accompagnant parfois les touristes descendus en gare de Pontorson jusqu’à leur destination. Ils avaient pour certains parcouru des milliers de kilomètres. Je ne le voyais plus le Mont car je l’avais trop vu ou aperçu depuis mon enfance au cours des vacances chez mon grand-père. Mais ce jour-là, grâce aux couvercles des boîtes à biscuits sur lesquels il figurait en majesté, je le vis. Je commençais alors à comprendre ce qu’il voulait dire, me dire. Qu’il dominait avec son abbaye toute la baie, qu’il résistait aux marées énormes et aux tempêtes. Je sus qu’en maître de cet espace vierge, sorti des premiers temps de la Terre, ceux dont l’homme était absent, il était le centre de ma vie, le pôle vers lequel ma boussole toujours se tournerait pour m’indiquer le cap. Avec sa flèche surmontée de l’archange Saint-Michel, il était la pointe du compas qui dessinerait mes routes à travers la vie. Je n’avais pas hérité d’un guide familial. La vie m’avait laissé sans parents ni voix clairement audible. Mais j’avais le Mont comme maître et repère de navigation.

Je décidais de m’y rendre au plus vite dès qu’un jour de repos surviendrait. Le train entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel circulait encore pour quelques années. Je crois me souvenir qu’il cessa de rouler vers 1938. Dès que je fus en congé, je pris place dans un wagon place de la gare et le convoi brinquebalant se dirigea vers Moidrey et Beauvoir avant de s’engager sur la digue qui relie le continent au Mont. Aussitôt franchi le lieu-dit La Caserne, les arbres disparaissaient progressivement du paysage laissant apparaître les prés salés, les grèves et enfin le Mont. La petite locomotive à vapeur tirait à grand peine les quatre ou cinq wagons de voyageurs, masquant parfois de son panache de fumée le panorama sur la baie. Il n’était pas rare que des moutons s’aventurent sur la voie ferrée : un coup de sifflet suffisait à les faire déguerpir vers leurs prés. L’arrivée au Mont était dépourvue de gare. Il eut été difficile d’en construire une au pied des remparts et la compagnie de chemin de fer s’était contentée de laisser en bout de ligne, au pied de la tour de l’Arcade, un wagon qui faisait office de bureau de chemin de fer.

A peine le convoi arrêté, je descendis du wagon ou plutôt j’en sautai tant le désir d’emprunter la ruelle montant vers l’abbaye m’excitait. Nous étions au printemps, en mai, et l’air était léger, parfumé par la brise marine qui avait collecté à marée basse sur la grève les odeurs de goémon, de sable mouillé, d’iode, tout cet ensemble indéfinissable qui rend sans pareille l’atmosphère de ce lieu. La Grande Rue était calme en cette fin de matinée d’un jour de semaine. Je saluais les commerçants qui pour beaucoup m’étaient familiers. Peu d’entre eux résidaient sur le Mont, la plupart préférant habiter Pontorson qui offrait davantage de commodités et d’espace. Je pénétrai enfin dans l’abbaye et me rendis au plus vite sur la terrasse qui prolonge l’église en s’ouvrant à l’ouest. Je traversai ensuite l’église pour m’avancer dans le cloître dont le mystère reste pour moi entier. Comment avoir réussi une telle prouesse : édifier un espace aussi aérien face à la mer et au ciel. Je me sentais là comme en lévitation, oubliant le rocher et les maçonneries complexes sous mes pieds. Ce lieu était inspiré. Il m’inspirait. Les couvercles des boîtes de biscuits ne m’avaient pas menti.

L’archange Michel était bien planté au sommet de la flèche de l’église et protégeait le Mont de tous les dragons qui auraient pu le menacer. Me menacer. Je pouvais commencer à vivre.

16:22 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mont saint michel, pontorson, la couyere, tanis |

21/08/2017

Le Mont, chapitre 2

C’est ainsi que je vécus mon enfance à La Couyère, un village perché d’Ille-et-Vilaine que le voyageur aperçoit de loin depuis la route de La Bosse. Après une longue montée, la départementale laisse découvrir une vallée boisée que surplombent les collines du château du Plessis et du bourg de La Couyère rassemblé autour de son église comme un troupeau autour de son berger. Maisons de pierre sombre couvertes d’ardoise, plutôt austères, sans fioritures, sans jardinets, avec quelques géraniums aux fenêtres. La plus haute du village compte deux étages et un grenier. C’était celle d’Amand Pelletier, mon tuteur, qui exerçait le métier de sabotier. Il y tenait aussi un café avec sa femme, Fleur, la cousine de ma mère. Le père d’Amand Pelletier avait construit cette demeure peu avant 1900 et elle impressionnait beaucoup les habitants de La Couyère habitués à davantage de modestie en raison de la faiblesse de leurs revenus, de leur radinerie et de leur piété catholique.

Fleur Pelletier tenait le café. Bien modeste à vrai dire. Les murs de la maison étaient épais et une seule fenêtre éclairait la salle qui faisait aussi office de cuisine et où une cheminée mal construite enfumait régulièrement l’atmosphère. La porte d’entrée était à double battant. On pouvait fermer le bas en laissant ouvert le haut. Le café se trouvait en face de cette porte, garni de quelques tables en bois ciré, bordées de bancs et de tabourets paillés, avec un buffet au fond où siégeaient derrière deux portes vitrées les collections de verres et les bouteilles d’apéritif. Une grande table bordée de bancs meublait la cuisine séparée du café par une cloison à mi-hauteur. Au fond de la cuisine siégeait un autre buffet.

De mes premières années je n’ai guère de souvenirs. Seule émerge une cheminée fumante lorsque Fleur y cuisait des galettes de blé noir le vendredi pour ses clients qui faisaient maigre. Ou l’odeur de la rôtissoire dont il fallait tourner la broche pour que le poulet y cuise uniformément. Plus grand, j’attendais le grand jour, le dimanche, qui venait rompre la monotonie des semaines de classe. Outre les habitants du village, tous les fermiers de la commune venaient à la messe. Les hommes se rasaient, les femmes sortaient foulards et chapeaux, et une fois la messe expédiée, on se retrouvait au café. Les maris envahissaient la petite salle qu’ils enfumaient avec leurs Gauloises et autres Gitanes. Les épouses, plus sages mais non moins bavardes, s’entassaient dans la cuisine où elles savouraient le café mélangé de chicorée que Fleur préparait en grande quantité. Tout y passait, la pluie et la sécheresse, les récoltes, les troupeaux, les naissances, les enfants, les malades, les morts, sans oublier la politique pour les hommes.

Etre élevé dans un café vous ouvre les yeux sur la vie et je conserve de cette époque le souvenir de quelques figures hautes en couleur. Celle du brûlé qui s’appelait Tintin Maleuvre. Était-il tombé dans l’âtre d’une cheminée ou avait-il été victime d’un accident du travail ? La première hypothèse semble la plus plausible. On retrouvait parfois des alcooliques ou des vieillards alcoolisés qui étaient tombés ivres dans le feu, victimes d’un coma éthylique ou pris d’un malaise soudain. Tintin, qui était son surnom issu de son prénom, Justin ou Augustin, je ne sais plus, avait le visage ravagé par des brûlures, un œil obstrué par des chaires qui avaient dû être celles de sa paupière. Il était horrible. Un rictus permanent lui déformait la face d’un côté. Comme il faisait partie de la pratique de Fleur, je le voyais souvent. Son visage me terrorisait. Pourtant Tintin n’était pas méchant et il cherchait à m’amadouer avec des paroles bienveillantes.

Il y avait aussi les tronches des femmes alcooliques qui fréquentaient le café de Fleur. Elles n’étaient pas aussi laides que Tintin, mais leurs visages étaient déformés par les stigmates de l’alcool. Elles étaient aussi vulgaires que laides. La mère Dézile (on appelait « mère » les femmes âgées) ne dessaoulait jamais. Elle buvait tant de cidre qu’elle pissait beaucoup. Un jour qu’elle n’eut pas le temps de gagner un coin de jardin, elle pissa debout devant la porte du café, en remontant ses jupes bien haut pour les préserver des éclaboussures.

La Couyère, c’était aussi, et heureusement, les étangs du parc du château du Plessis où j’allais à la pêche à la ligne avec quelques enfants de mon âge. Encaissés au fond d’un vallon boisé, les trois étangs s’étalaient sur plusieurs kilomètres. Barbotin, le Moulin-neuf et le Moulin-d’A-Bas. L’été, dès six heures du matin nous investissions une bonne place au bord de l’eau et tendions nos lignes. La journée entière passait doucement. Le temps s’effaçait. Concentrés sur les bouchons pour guetter la moindre touche, nous oubliions les heures qui passaient. Le poisson mordant essentiellement au lever et au coucher du soleil, les heures chaudes des journées d’été s’écoulaient dans une douce torpeur, animée par les cousines qui apportaient vers midi le pique-nique. En fin de journée, nous rentrions avec la filoche plus ou moins pleine et il fallait éplucher tout ce fretin – ce dont nous nous chargions - et ensuite le frire ce dont Fleur s’acquittait de plus ou moins bonne grâce. Les chats du parage dévoraient les entrailles et les arêtes des poissons avec voracité.

On pourrait en lisant ces lignes penser que je connus une enfance heureuse. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les Pelletier, mes parents d’adoption, prenaient soin de moi mais leur famille s’élargit rapidement d’un garçon qui était toujours pendu aux seins de sa mère, Benoit, et de deux filles, Sylvaine et Gabrielle. Les soins de Fleur se tournèrent naturellement vers ses enfants. Je ne vécus pas longtemps avec eux car je quittais La Couyère et son école primaire publique de garçons pour le cours complémentaire de Janzé où je fus pensionnaire trois ans avant de gagner un centre de formation des Chemins de fer de l’Ouest à Rennes. Mon père était cheminot auprès de cette compagnie, j’étais son orphelin et la grande famille des chemins de fer n’abandonne pas ses enfants. A 18 ans, en janvier 1933, je pris mon premier poste à Pontorson, dans cette gare où ma mère encore enceinte de moi, prit le train pour Rennes et Janzé. J’étais affublé du titre de « facteur » chargé de maintes tâches au sein de la gare comme de porter à leurs destinataires les nombreux colis qui arrivaient par le train.

16:47 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la couyere, le mont saint michel, pontorson |

04/08/2017

Le Mont, chapitre 1

« O, let me weep, for ever, ever weep. »

O, laissez-moi pleurer, pour toujours, toujours pleurer. »

The Fairy Queen (The plaint), 1692, Henry Purcell

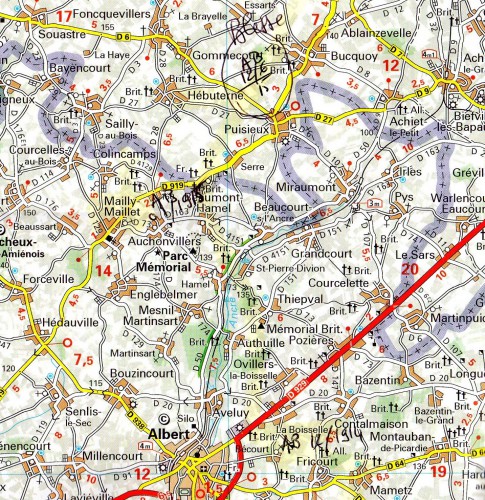

Je suis né dans un train. Jésus avait choisi une étable, je suis venu au monde dans un wagon. Les secousses et les vibrations du convoi déclenchèrent l’accouchement et je sortis du ventre de ma mère entre deux arrêts. Nous étions en 1915. La guerre, la Grande comme on se plaît à l’appeler, dévorait les jeunes hommes sur un front de 700 kilomètres courant des Flandres aux Vosges à travers la Picardie, la Champagne et la Lorraine. Aux tranchées en Picardie sur la commune d’Hébuterne, Auguste, mon père avait été fauché par un tir de mitrailleuse allemande (boche aurait-on écrit en 1915) et il ne me verrait jamais, moi qui fus conçu au cours d’une brève permission. Auguste Lemétayer était cheminot et son épouse, Marie, femme au foyer. Marie avait vu son ventre pousser en pleurant à chaudes larmes son défunt époux.

Je ne connus pas longtemps ma mère et je n’en ai aucun souvenir mis à part celui que j’ai construit en regardant des photos d’elle. Quand elle accoucha dans ce train, elle se rendait imprudemment, vu son état, de Pontorson dans la Manche à La Couyère en Ille-et-Vilaine. Le trajet n’était pas direct : il fallait dans un premier temps se rendre à Rennes via Dol-de-Bretagne et là changer de train pour rallier Janzé sur la ligne de Rennes à Nantes via Châteaubriant. Une bonne demi-journée s’imposait pour couvrir ce trajet. La fatigue et les secousses ferroviaires avaient eu raison de sa grossesse. Elle accoucha sans encombre aidée par une passagère qui s’empressa de chasser les hommes du compartiment dès la perte des eaux. Les deux femmes m’emmaillotèrent dans des linges que Marie transportait en prévision de sa délivrance. Elle trouva devant la gare de Janzé un voiturier qui accepta de la conduire à La Couyère à 6 kilomètres de là. La voiture brinquebalait sur la route mal empierrée et la jument qui tirait l’attelage souffrait de météorisme. Elle embaumait régulièrement l’air de la campagne d’odeurs suspectes. Des gaz de la jument, du tangage du convoi ferroviaire où je naquis entre Rennes et Janzé et du roulis de la charrette à deux roues, je garderai toute ma vie un souvenir inconscient mais tenace. Ce souvenir me fera systématiquement dormir dans tous les modes de transport et traiter de tous les noms les humains et les animaux se laissant aller sans vergogne aux flatulences.

Marie arriva à La Couyère en piteux état. Il lui fallait procéder à une toilette intime et approfondie. A peine descendue de la carriole, elle me confia à sa cousine Fleur Pelletier et se précipita dans sa chambre pour procéder à des ablutions. Qu’allait-elle devenir ? Veuve d’un officier, elle avait à peine trente ans et un enfant. Elle toucherait une pension de guerre. Mais elle était certaine de ne pas retrouver de mari car les hommes engagés dans le conflit contre l’Allemagne tombaient comme les blés mûrs sous la faux. Son désespoir grandissait nourri par la mort d’Auguste et la perspective d’un avenir sombre. Ma présence nouvelle ne lui apportait pas d’espoir. Je n’étais qu’une charge qui l’angoissait. C’est ainsi qu’elle se laissa aller, glissant jour après jour dans la mélancolie la plus profonde, me délaissant. Sa cousine Pelletier me prit sous son aile, m’allaitant comme son propre fils. La mélancolie de Marie devint neurasthénie et elle perdit pied, refusant de s’alimenter, dévorée par l’anxiété. Quand elle se mit à tousser abondamment, la cousine Fleur fit venir un docteur de Janzé. Il fut clair : Marie avait contracté la tuberculose et dans son état neurasthénique elle n’aurait pas la force de lutter contre la maladie. Il prescrivit quelques médicaments de confort et repartit vers Janzé à bord de son élégante carriole.

Marie se laissa aller vers la mort comme vers une délivrance. Rien ne pouvait la retenir. Elle glissait vers elle comme aspirée par l’au-delà. Elle avait la foi et peut-être espérait-elle retrouver dans l’au-delà celui qu’elle avait tant aimé, son cher Auguste. On la retrouva morte un matin dans son lit. Son cœur s’était arrêté. Elle était partie apaisée, son visage en témoignait.

J’avais quelques mois et me retrouvais orphelin de père et de mère.

Plus tard, je me suis souvent interrogé sur la présence de ma mère dans un train à si brève échéance de son accouchement. Fleur Pelletier me donna quelques éclaircissements avec parcimonie car elle n’aimait pas évoquer le mauvais souvenir de la mort prématurée de sa cousine. Elle m’en dit suffisamment pour reconstituer les circonstances de ma naissance et celles de la fatale maladie de ma mère. Elle me confia aussi que ma mère s’entendait très mal avec son beau-père Nicolas Lemétayer, un homme rude et colérique. Il était veuf et vivait à Tanis dans la Manche. Elle logeait avec lui depuis le départ de mon père, Auguste, pour le front en 1914. Le vieil homme, aigri par son veuvage et le départ de son fils unique pour la guerre, se montrait désagréable avec sa bru, la rudoyant volontiers quand celle-ci se trouvait alanguie par sa grossesse. Le père Nicolas cultivait des carottes dans les polders conquis sur la baie du Mont-Saint-Michel. La terre était sablonneuse et enrichie par le goémon elle produisait de magnifiques légumes. Pour quitter précipitamment Tanis, Marie profita de l’absence de son beau-père parti aux champs. Pontorson n’était pas loin, elle pourrait y prendre un train.

Avant de mourir elle insista à maintes reprises auprès de sa cousine Fleur et de son mari Amand Pelletier pour qu’ils m’élèvent et assurent ma tutelle. Marie ne voulait pas que mon grand-père paternel assurât mon éducation. Il en fut ainsi. Le juge préféra sagement me confier au couple Pelletier qui n’avait pas encore d’enfant plutôt qu’à un vieil homme acariâtre. Je le connus ce vieil homme car je devais séjourner chez lui quelques semaines par an à la demande du juge. Je le connus avant d’avoir compilé les quelques informations sur ma mère, fournies par ma famille d’adoption. C’était un homme sombre vivant dans une maison sombre. Il me montrait peu d’affection et préférait me confier à une voisine quand il partait travailler. Au fil du temps, j’essayais de le voir le moins possible, fuyant ainsi ce qui me restait de famille paternelle.

11:35 Écrit par Jean Julien dans Le Mont | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le mont saint michel, pontorson, la couyère, tanis |

25/07/2017

Quand Ali Bécheur parle d'écriture

En 2001, l'écrivain tunisien Ali Bécheur a accepté de préfacer un recueil de poèmes édité par la Communauté Wallonie-Bruxelles et l'Institut français de coopération. Ces deux institutions organisaient avec les Facultés des lettres tunisiennes un concours de poésie annuel destiné aux étudiants des départements de français. J'ai retrouvé l'opuscule publiant les textes des lauréats. Aymen Hacen était alors en première année de lettres françaises de la Faculté de Sousse. Il remporta le premier prix avec un texte que je publie aussi ci-dessous. Aymen a fait du chemin depuis. Professeur à l'Ecole normale supérieure de Tunis, il est aussi écrivain et journaliste.

Lors de la remise des prix en 2001, j'ai lu à l'assistance la préface d'Ali Bécheur. Je m'en souviens encore. Ce texte est tellement clair et puissant. Il fallait du courage pour écrire ainsi en 2001 en pleine dictature de Ben-Ali. Mais en Tunisie les intellectuels ne se sont jamais tus. Ils ont baissé la voix, parfois murmuré, mais ils ont toujours parlé.

Je pense qu'en lisant ces textes, on comprend mieux pourquoi la Tunisie est le seul pays "arabe" a avoir réussi son printemps depuis 2011 même s'il reste beaucoup à faire.

07:43 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : tunisie, becheur, hacen, ecriture, poesie |

17/07/2017

Kotoko le hérisson est de retour

Les hérissons sont menacés. Lana et Ewan, mes petits-neveux, participent à leur manière à leur protection par ces beaux dessins. Nourrissez les hérissons, ils adorent les croquettes pour les chats. Donnez-leur à boire aussi. Ces doux animaux se font décimer sur les routes goudronnées où ils s'endorment parfois quand elles sont chaudes après une journée de soleil.

Merci d'y penser. Et bon été.

11:41 Écrit par Jean Julien dans Aventures de Kotoko et autres | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hérissons, protection |

28/08/2014

Devinette

Au fil de l'été, j'ai glané cette déclaration dans la presse :

"L'équipe d'Allemagne s'est ouverte, y a des Turcs..., sauf que, depuis qu'il y a ça, ils ne gagnent plus, et ils vont perdre contre le Brésil (...). L'Allemagne, elle gagnait quand il n'y avait que des dolichocéphales* blonds."

Qui s'est exprimé ainsi sur une chaîne de télévision à l'occasion de la dernière Coupe du Monde de football ?

* Forme allongée du crâne prétendument caractéristique des peuples du nord de l'Europe.

11:04 Écrit par Jean Julien dans Billets d'humeur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : devinette, allemagne, turcs, allemands, coupe du monde de football, télévision |

13/08/2014

Mortelle passion pour le selfie

Selon Wikipedia, je cite : " un selfie (déclinaison du terme anglais self « soi », interprétée dans le contexte comme « pour soi » ou « étant seul »), autophoto ou encore égoportrait au Québec, est un autoportrait photographique réalisé avec un appareil photographique numérique, un téléphone mobile (téléphone intelligent ou photophone) voire une webcam puis téléversé sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, et autres Flickr) pour renseigner son profil ou son avatar, pour documenter sa présence dans un lieu ou auprès de quelqu'un (notamment une photo volée ou consentante à côté d'une célébrité), partager son état du jour, publier certaines scènes particulières."

Le site d'information Atlantico relaie une information qui montre à quel point cette mode du selfie conduit ses adeptes à des comportements extrêmes. Un drame survenu à Cabo de Roca au nord de Lisbonne (Portugal) samedi dernier (9 août 2014) en constitue une triste illustration. Une famille polonaise visitait le site dont on dit qu'il s'agit du point le plus avancé d'Europe vers l'ouest. Les falaises sont hautes de plus de 80 m. Les parents polonais ont voulu prendre un selfie au bord du précipice. Trop près du bord. Ils ont trébuché et basculé dans le vide devant leurs enfants de 5 et 6 ans.

Chute mortelle. Sous les yeux de leurs enfants. Pour un selfie.

Notre Terre n'est pas seulement un décor pour des photos de soi qui n'ont de valeur que si elles sont démultipliées et vues par des centaines de correspondants. Ce couple de polonais a payé le prix fort pour cet oubli. Après le virtuel, le retour au réel.

Cette parabole incitera-t-elle à quelque réflexion les adeptes des réseaux sociaux ? Rien de moins sûr, ils ne lisent pas mon blog. Je n'y poste aucun selfie...

10:10 Écrit par Jean Julien dans Billets d'humeur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : portugal, cabo de roca, selfie, polonais |

12/08/2014

Les Amants de Lamalou

L'ouvrage est disponible sur le site d'Édilivre, mais aussi en le commandant sur les sites qui suivent :

http://livre.fnac.com/a7589830/Julien-Jean-Les-amants-de-lamalou

http://www.hellocoton.fr/les-amants-de-lamalou-13425790

http://www.amazon.fr/Les-Amants-Lamalou-Jean-Julien/dp/2332768254/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407853165&sr=8-1&keywords=les+amants+de+lamalou

Si les liens ne sont pas actifs, collez-les dans la barre d'adresse.

Bonne lecture.

16:21 Écrit par Jean Julien dans Les amants de Lamalou (Villa Fontenay) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les amants de lamalou, cévennes, thermes |

26/07/2014

Les Amants de Lamalou

Les Amants de Lamalou vient de paraître chez Edilivres, une maison d'édition qui a choisi de s'installer à Saint-Denis dans le 93, ce dont je me félicite.

Les Amants de Lamalou

Par Jean Julien

Résumé :

Lamalou-les-Bains, station thermale des Basses-Cévennes dans l’Hérault, en 1907. La Villa Fontenay héberge des prêtres curistes qui viennent soigner leurs rhumatismes aux thermes. Dirigée par Mademoiselle de Fontenay, sa fondatrice, et par le père Bouzigue, la Villa va connaître un mois de juin très agité. Elle va devenir le centre d’une vengeance terrible, conçue et réalisée par une femme effacée mais déterminée, Émilie Chavardès. Pendant que les vignerons en colère grondent dans la plaine de Béziers, la paisible station thermale s’enflamme au rythme des opérettes d’Offenbach jouées au théâtre municipal.

Biographie :

Né à Rennes en 1951, Jean Julien a grandi aux marches de la Bretagne. Il a choisi la carrière de professeur de lettres à l’issue de ses études universitaires à Lille et à Nantes. Ce qui l’a conduit contre toute attente à exercer pendant deux décennies à l’étranger, au Ghana, au Togo, en Mauritanie, à Madagascar, en Tunisie et en Pologne. Et à changer régulièrement de fonction, passant de l’enseignement à l’administration et à la diplomatie culturelle. Il a publié un récit biographique Regards (aux Éditions Saint-Germain-Des-Prés), en 1977. De nouveau libre de son temps, Jean Julien a repris l’écriture sous la forme d’un blog (Le blog de Jean Julien).

Couverture : Détail de Tobie et l’Ange par Nicolas Tournier (17ème) chapelle de l’Annonciade, cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne. Conception graphique cheriet-patrick@hotmail.fr

Thème : Roman policier / suspense

Nombre de pages : 86

Format : Roman (134x204)

Prix de vente public sur le site d’Édilivre :

o 11,50 € en livre papier

o 6,90 € en téléchargement

http://www.edilivre.com/les-amants-de-lamalou-jean-julien.html#.U9iktfl_uAU

09:23 Écrit par Jean Julien dans Les amants de Lamalou (Villa Fontenay) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lamalou, herault, cevennes, thermes, amants, 1907, vignerons, manifestations, caroux |

02/07/2014

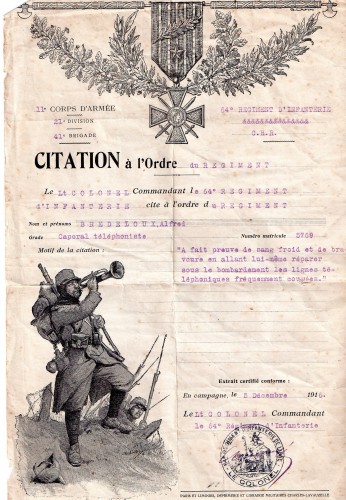

Julien David dans la Grande guerre

Julien David en 1916. Il porte le numéro de son régiment (28) sur le col de sa veste.

Julien David est né le 7 août 1897 à Malville (Loire-Inférieure). Il s'agit du grand-oncle de l'auteur, le frère de sa grand-mère matenelle.

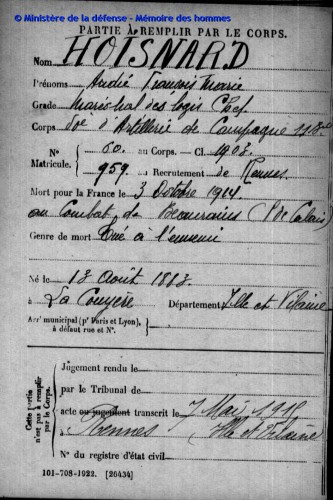

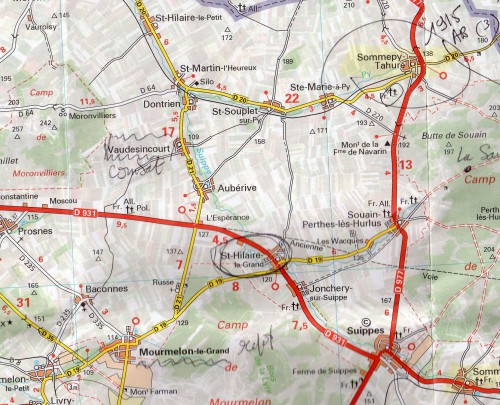

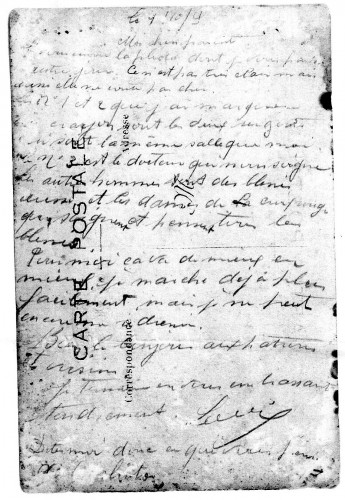

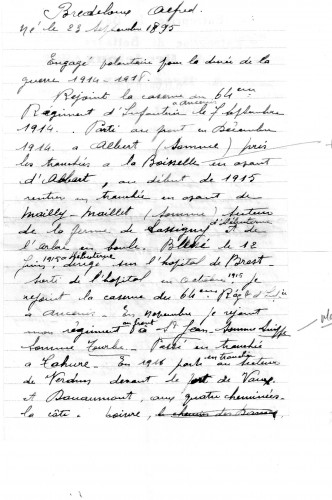

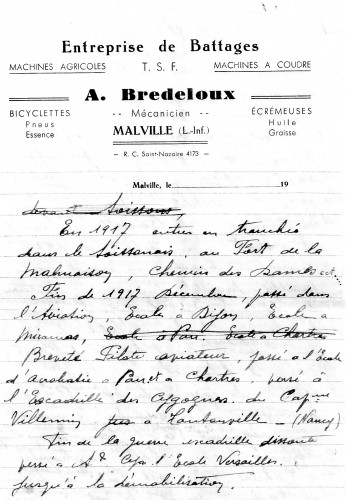

Un de mes petits-cousins, Bernard, a trouvé dans les archives de la famille David la fiche manuscrite ci-dessous retranscrite (document d'origine militaire mais incomplet) :

"Appelé le 7 janvier 1916, incorporé au 28e d'artillerie – Vannes.

Passé au 111e Artillerie lourde le 15 janvier 1917. Rejoint la 22e Batterie du 2e groupe de ce régiment à Verdun. Evacué pour congestion pulmonaire Hopital temporaire Salle 47 Révigny Meuse après guérison rejoint même régiment même batterie. Evacué pour fracture à la jambe droite Ambulance HOE 18 Vasseny Aisne dirigé au Havre Hopital temporaire n° 33 Hopital complémentaire n° 55 Centre de réforme. Rejoint le dépôt du 111e Ar lourde Lorient envoyé au 63e Art. DCA à Reuil fevrier 1918. Passé au 65e Art. DCA camp Satory Seine et Oise passé à la 8e batterie même régiment à Sablis Loir et Cher Commission de réforme 25 juin C. R. 26 septembre 1918 Orléans.

Démobilisé à Nantes au 51e reg. Artillerie avril 1919"

Cette découverte m'a conduit à modifier l'itinéraire de Julien tel que je l'avais décrit le 2 juillet 2014. La note militaire est floue sur certaines dates mais en procédant par recoupements, on peut en obtenir d'utiles précisions.

Julien est appelé le 7 janvier 1916 à 18 ans et 5 mois au 28ème régiment d’artillerie de Vannes, comme 2ème canonnier.

Julien est probablement resté à Vannes jusqu'en janvier 1917 pour y apprendre la technique du canonnier. Il n'a donc pas rallié son régiment au front comme je le pensais initialement.

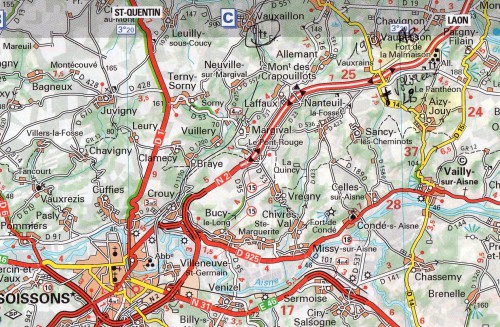

Julien David passe au 111ème régiment d’artillerie lourde le 15 ou le 20 janvier 1917 (selon les documents : date de départ de Vannes et date d'arrivée au front ?). Je me réfère à l'Historique du 111ème Régiment d’artillerie lourde, imprimerie de l’Argus soissonnais, 1920.

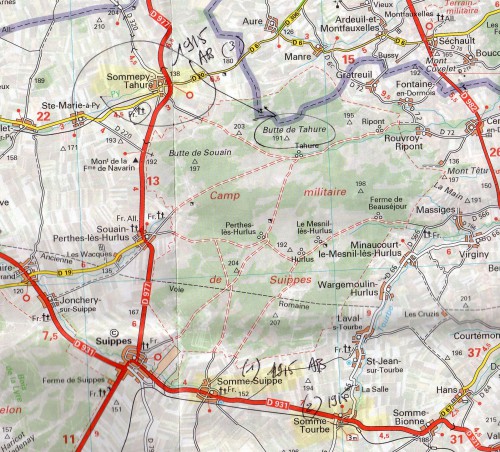

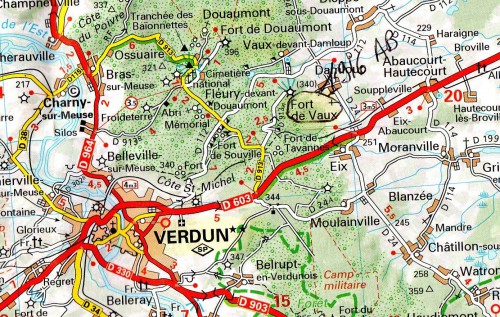

Il se retrouve probablement sur la rive gauche de la Meuse à Verdun. A la ferme de la Madeleine. Le 28 janvier 1917, le groupe part au repos jusqu'au 21 mars 1917. "Evacué pour congestion pulmonaire Hopital temporaire Salle 47 Révigny Meuse."

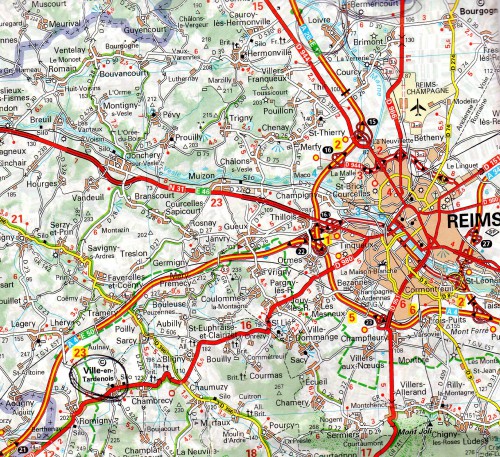

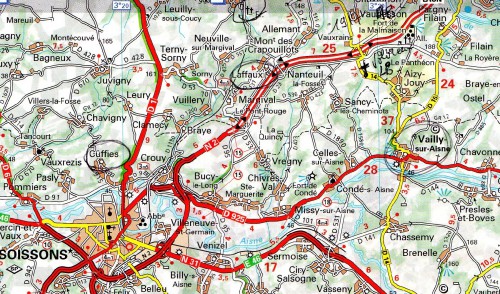

Le groupe se rend ensuite sur le front de l'Aisne, prend position à Vieil-Arcy et participe à l'attaque du 16 avril 1917 sur le Chemin des Dames. Au repos le 16 mai.

Le 25 juin 1917, le groupe revient s'installer devant Saint-Quentin à Fontaine-les-Clercs puis repart en septembre 1917 sur l'Aisne où il prend part à la bataille de l'Ailette et participe à la prise du Fort de Malmaison.

Entre le 16 avril et le 16 mai 1917 ou en septembre 1917 (durant ces deux périodes Julien est dans l'Aisne) : "Evacué pour fracture à la jambe droite Ambulance HOE 18 Vasseny (Aisne) dirigé au Havre Hopital temporaire n° 33 Hopital complémentaire n° 55 Centre de réforme. Rejoint le dépôt du 111e Ar lourde de Lorient envoyé au 63e Art."

63ème régiment d’artillerie (DCA) le 11 décembre 1917 (Historique du 63ème RA DCA publié par la Librairie Chapelot à Paris).

Ce régiment est alors en Belgique sur la commune de Houthem (dans les Flandres) pour protéger un camp d’aviation : tirs contre des avions allemands (conditions à la fois pénibles et monotones). En mars 1918, les survols ennemis s’intensifient ainsi que la riposte alliée.

Le 21 mars 1918, un « Gotha » allemand est abattu, « atteint dans le fuselage, dans l’hélice du moteur gauche et dans les deux plans de gauche (aile). Les trois aviateurs allemands sont faits prisonniers.

"envoyé au 63e Art. DCA à Reuil fevrier 1918"

Avril 1918, secteur de la Montagne de Reims (Reuil en est proche) pour assurer la protection de la stratégique base aérienne de Beauvais. Le 6 juin 1918, une torpille tombant d'un avion allemand près d’une pièce d’artillerie en action tue un servant et en blesse un autre.

Julien est ensuite classé « service auxiliaire » (qui ne participe pas aux combats) par la commission de réforme d’Orléans le 23 (ou 25 selon les documents) juin 1918 pour fracture de la jambe droite en cours de consolidation (vicieuse). Il passe à nouveau devant cette commission le 26 août 1918.

Armistice le 11 novembre 1918

Julien est affecté au 65ème régiment d’artillerie au camp de Satory (Seine-et-Oise) à Versailles, le 3 janvier 1919. Puis à Sablis (Loir-et-Cher).

Il est affecté au 51ème régiment d’artillerie à Nantes le 17 février 1919et démobilisé le 18 avril 1919.

Il n’aura pas droit à une pension pour sa blessure.

10:19 Écrit par Jean Julien dans Alfred, André, Julien, Louis et Marcel dans la Pre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : julien david, 28ème ra, 111ème ra, 63ème ra dca, grande guerre, 14-18, malville |

29/06/2014

Brèves

En ce début d'été, vous semblez pour beaucoup d'entre vous, chers lecteurs, débordés, débordés... Alors je ferai bref en attirant votre attention sur deux ou trois citations ou commentaires tirés de la presse écrite (le Nouvel observateur du 26/06/2014).

Une phrase de Michel Rocard : "Jamais nulle part, la démocratie n'a enthousiasmé, sauf là où elle manque".

"La mort semble toujours saisir le vif qui frappe à nos portes : la révolution collaborative qui chamboule le monde productif, le déferlement des biotechnologies, l'immense espoir soulevé par l'économie circulaire. Le futur n'est pas de saison" Guillaume Malaurie (Entre nous).

"Depuis que je n'écoute ni radio ni télé, je me sens comme libéré. Contrairement à la presse écrite, les rythmes du son et de l'image télé ne nous laissent pas la liberté de réfléchir, de respirer, d'interrompre une acquisition de connaissance pour mieux l'assimiler. Alors, cher lecteur, si vous voulez garder la tête froide : lisez." François Maugis (Courrier des lecteurs)

11:22 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : rocard, democratie, révolution collaborative, biotechnologies, economie circulaire, télé, radio, presse écrite, lecture |

14/06/2014

Toutes des danseuses...

Toutes des danseuses ces Parisiennes… Il faut les voir sur les trottoirs de la capitale avec leurs chaussons Repetto*. Elles avancent les pieds en éventail, droites comme des i, légèrement cambrées, pour bien montrer qu’elles ont appris la danse classique et ont manqué de peu une carrière professionnelle. Quand elles s’arrêtent, elles font cette légère flexion d’une jambe, signature sans coup férir de la pause propre aux danseurs classiques.

Alors, quand le festival de la danse du 9.3 pointe son nez à la mi-juin, on franchit avec appréhension le périphérique et on se rend à Montreuil où bat le cœur malien de la région parisienne : « Mon Dieu, on n’y va jamais dans le 9.3. Mais pour la danse contemporaine, on fait un effort. J’en connais qui travaillent en Seine-Saint-Denis et dorment dans le 14ème à Paris rue Sarrette. Ils rentrent dans le sud parisien avec une voiture de fonction du conseil général… »

Les Maliens, on n’en voit pas beaucoup dans la file d’attente qui s’organise devant la salle Casarès dans le centre de Montreuil. Pas davantage de Maghrébins pourtant nombreux dans cette ville et dans ce département. Par contre la fine fleur du monde de la danse contemporaine est là. Ils se connaissent tous, s’embrassent, s’interpellent par leurs prénoms. La petite coterie des « danseuses » est présente au rendez-vous.

Le spectacle Two Room Apartment avec Niv Sheinfeld et Oren Laor devait commencer à 21 h mais à l’heure-dite, la grande prêtresse des lieux (elle-même ancienne danseuse) nous annonce que le spectacle aura 20 mn de retard en raison de derniers réglages. Étant donné la suite, on se demande bien lesquels. Ce n’est pas grave car le spectacle dure 45 mn.

On en profite pour boire un verre dehors. Il fait beau.

21h20 : les portes de la salle Casarès s’ouvrent. On nous place d’office sur la scène sur trois rangs de chaises en plastique qui forment les trois côtés d’un rectangle. Le reste des spectateurs est bien assis dans les fauteuils de la salle.

Le spectacle commence, sans musique (ce sera une caractéristique majeure de l’événement), avec l’entrée de deux hommes dont on ne sait pas s’ils sont danseurs ou machinistes, peut-être des intermittents du spectacle qui vont nous annoncer qu’ils occupent la salle pour protester contre la réforme de leurs droits au chômage… Non, ouf ! Ce sont les deux danseurs israéliens.

Ils commencent par dessiner au sol deux rectangles (comme les deux parties d’un terrain de sport) avec des rouleaux de scotch pour déménagement. Ceci fait, ils déambulent dans ces deux espaces, chacun dans le sien, toujours sans musique.

Assis du côté cour ou jardin, peu importe, je remarque tout de suite la correspondante japonaise du Yomiori Shinbun, le grand quotidien de Tokyo. Par quel égarement son rédacteur en chef l’a-t-il envoyée dans le 9.3, mystère. Scrupuleuse comme toutes les Japonaises, elle prend des notes avec un art consommé : elle dessine ses idéogrammes sans regarder son bloc-notes.

Au centre de la scène, alors que la Japonaise est dans l’angle droit, se tient majestueuse Mademoiselle K (nous tairons son nom) ajustant son regard myope derrière ses strictes lunettes rectangulaires à branches épaisses (de marque mais discrètes). Ses jambes sont délicatement croisées. Mademoiselle K est venue de Lyon incognito pour « voir ce que donne ce festival dans le 9.3 ». Elle n’en perd pas une ramée. Très pro, on la connaît.

Le spectacle se poursuit : nos deux danseurs ont osé transgresser la frontière de leurs appartements (mais on voit bien là tout le poids politique de ce geste incroyable) et petit à petit se rapprochent sur un air militaire israélien. Enfin de la musique !

Déjà 15 ou 20 mn que cela tourne en rond, la correspondante du Yomiori Shinbun a arrêté de prendre des notes et s’affaisse progressivement sur sa chaise en plastique au rythme de la fermeture de ses paupières. Son attitude en dit long sur l’intérêt qu’elle porte au spectacle.

Mademoiselle K, toujours aussi raide, n’en perd pas une ramée, mais peut-être dort-elle derrière ses lunettes. Qui sait ?

Nos deux danseurs, las de se draguer, se rapprochent. L’un d’eux, le plus grand, se déshabille lascivement devant son alter ego. Tout, il enlève tout. La correspondante du Yomiori Shinbun soulève ses paupières closes et sourit. Enfin du neuf. Si on peut l’écrire car depuis la comédie musicale Hair, on en a vu d’autres. Elle est amusée par ce zizi qui brinquebale et ses testicules qui pendent gentiment et parfois se balancent avec grâce sur des airs à la Elton John. Mademoiselle K demeure imperturbable. Elle en a vu d’autres (paires de…) et ce n’est pas cela qui va l’impressionner. Non elle est toute entière la proie de la « logique politico-narrative de ce poème dansé ».

Quand le danseur nu se rhabille après avoir sauté à maintes reprises dans les bras de son amant (sans musique), la correspondante du Yomiori Shinbun sombre à nouveau dans la torpeur. Elle ne comprend rien, pas davantage que moi. Heureusement j’ai le spectacle des spectateurs à observer.

45 mn, 48 mn. A la 50ème mn les danseurs décollent le scotch, boivent un coup d’eau et s’en vont. Applaudissements (pas les miens).

La correspondante du Yomiori Shinbun se dit que se taper 11 heures d’avion pour voir cela, c’est cher payer l’heure de vol. Il n’y a pas que ce spectacle, elle en verra d'autres. Mademoiselle K, à 2h de TGV de Lyon, se frotte les lunettes : elle invitera ces deux danseurs à l’occasion de son festival. Libération en a dit du bien, c’est tout dire.

Une heure de transports en commun pour rentrer chez moi, pauvre égaré dans cette mafia. Où sont les Maguy Marin, les Pietragalla, les Pina Bausch, les Béjart ? Ils font danser sur de la musique. Quelle ringardise ! La mode semble être à la danse sans musique ou pratiquement. Quel ennui ! Si on avait fait danser un Israélien et un Palestinien, j’aurais peut-être compris quelque chose. Mais deux Israéliens, à quoi bon ?

*Créée en 1952, la maison Repetto fabrique des chaussons de danse. Propriété de Reebok France, elle commercialise désormais, outre des ballerines et des chaussures, du prêt-à-porter et des parfums. Repetto constitue un des nec plus ultra des Parisiens.

09:08 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : festival de danse de montreuil, maliens, maghrébins, two room apartment, niv sheinfeld et oren laor, yomiori shinbun, israel, palestine |

08/06/2014

Bord de mer

Boa-Vista, Portugal. Photographie de Frédéric Bellay.

Quand il voit la photo, il dit sans y réfléchir :

- - Quelles belles montagnes ! Et ce champ de neige !

Et puis c’est le silence. Il regarde de plus près. Ajuste sa vision à son objet. Il se recule puis se rapproche.

- - Des montagnes ?

Il n’en est plus très sûr, comme si ce paysage a priori si évident lui échappait. Il doute de l’échelle, de la perspective. Il reconnaît une rambarde sur la droite et son ombre projetée sur ce qu’il avait imaginé être de la neige : l’échelle n’était pas la bonne. Son regard s’ajuste progressivement à ces aplats noirs et blancs mêlés de gris et d’argent. Et soudain, les montagnes imaginées se dissolvent pour laisser la place à un autre objet : le bord de mer, le rivage atlantique, avec ses rochers, son sable et ses marées. Il comprend que c’est marée basse et que le sable sur la plage est celui de l’estran.

D’où vient cette lumière qui sur le sable projette l’architecture de la rambarde ? D’où vient cette masse noire à la fois pointue et arrondie sur la droite de la photo ?

La source lumineuse est hors champ, occultée. La lumière n’a pas de source visible. Le ciel est d’un noir d’encre, sans aucune étoile. Un dais immense tendu au-dessus des rochers, du sable, vides, inanimés. Éclairés mais menacés d’obscurité par la masse noire qui se profile à la droite du cadre.

L’océan ? Où est-il ? C’est marée basse et il ne demeure que sa trace sur le sable lisse et vierge. L’océan est hors cadre comme la source lumineuse.

Celui qui regarde comprend ou le croit, à sa manière.

Il comprend que cette photographie pose une question : qui de la lumière ou de l’obscurité va gagner ?

Déjà la nuit s’impose dans le ciel et peut-être l’emportera-t-elle totalement si cette masse sombre progresse par la droite du cadre. Les deux forces s’affrontent dans un paysage chimérique où « le miroir qui se souvient* » mêle les rivages confondus d’un même océan, « finis terres ». La fin de la terre, le début de la nuit, le pas retenu vers l’obscurité qui gagne.

Quelle issue à ce combat ?

Celui qui regarde sait-il quelle part d’ombre le hante ?

Quel chemin il doit emprunter ?

S’il est sur la bonne voie ?

S’il a effectué le bon choix ?

Il préférerait ne pas choisir.

Je ne peux que lui dire :

« The shadows are as important as the light. »

Jane Eyre, Charlotte Brontë

· * Citation de Robert de Montesquiou

08:53 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : frederic bellay, photographie, boa vista, portugal, ocean, atlantique, bronte, eyre |

06/06/2014

De l'Elysée à Saint-Denis

Détail d'une mosaïque, façade de commerce, Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales

"We are not amused."

Elisabeth II du Royaume Uni

Quel spectacle nous offre la classe dirigeante française depuis quelques années ! Il mérite quelques lignes. Je ne prétends pas être exhaustif dans si peu d’espace. Je souhaite simplement livrer quelques réflexions et observations, lancer des pistes.

Depuis l’éviction de Jospin de la présidentielle de 2002, notre monde politique semble déboussolé. Quand en 2007 prennent fin les 12 années d’apathie totale de l’ère du roi fainéant Chirac, la France a besoin de mouvement. Nicolas Sarkozy est élu à la présidence de la République. Alain Badiou publie en octobre 2007 un ouvrage au titre fameux De quoi Sarkozy est-il le nom ?*. Il y montre que le nouveau président de la République française n’est rien en tant que tel mais qu’il est le représentant des puissances de l’argent et qu’il agit en leur nom à la tête de l’Etat. Badiou a raison. Je ne reprendrai pas ici la longue litanie des cadeaux distribués aux plus riches par Sarkozy. Je ne reviendrai pas non plus sur l’accroissement énorme de la dette de la France sous son ère, en-dehors des effets de la crise de 2008. Sarkozy a bien renvoyé l’ascenseur.

Sarkozy est donc le nom de « l’argent », des riches. Les récentes affaires au sein de l’UMP montrent avec quelle cynique arrogance lui et ses proches ont géré financièrement ce parti et financé la campagne présidentielle de 2012. Les Copé, les Lavrilleux, les préfets Lambert et autres sbires ont magouillé en utilisant comme paravent la société Bygmalion, créée par des proches de Copé. Il est probable qu’on commence à peine à découvrir la partie émergée de l’iceberg. On peut compter sur les vieilles haines au sein de l’UMP pour que le déballage se poursuive.

Ces histoires de financement occultes ne datent pas d’aujourd’hui : les rétro commissions de la campagne Balladur-Sarkozy de 1995, les financements par Kadhafi de la campagne de Sarkozy de 2007, et d’autres (les Bettencourt par exemple).

La gauche n’est pas épargnée : Cahuzac et son compte en Suisse avec en prime le mensonge d’Etat en direct. Cahuzac joue cependant petit (moins d’un million d’Euros…), c’est un peu minable. Strauss-Kahn et ses frasques sexuelles : l’argent il en a suffisamment et depuis toujours pour se payer toutes les putes du monde, marocaines, guinéennes ou lilloises. Tapie (ni de gauche ni de droite) qui a négocié avec les plus hautes autorités politiques françaises dès Sarkozy élu le montant de son indemnisation dans l’affaire Adidas (près de 500 millions d’€)…

Cette déliquescence d’une partie de notre classe dirigeante décourage maints électeurs et/ou les poussent dans les bras de l’abstention et du FN. Quand le seul moteur devient l’argent et l’accumulation de richesses, on voit ce qui se passe. Il ne s’agit pas de libéralisme mais bien plutôt de libertarisme, doctrine qui gagne du terrain, prône la disparition des Etats et donc de l’impôt. L’intérêt général est jeté à la poubelle. Chacun pour soi. L’argent comme fin en soi. L’argent corrupteur. L’argent destructeur.

Freud assimilait l’argent à la merde. Et il avait raison. Il n’a de valeur que si on l’utilise comme engrais, qu’on le recycle. Il doit être redistribué, ventilé. Sinon il pue. Bernard Maris a publié il y a quelques mois un ouvrage sur Capitalisme et pulsion de mort. Il a raison, le consumérisme et l’accumulation de biens, à outrance, conduisent à notre fin. Pourquoi pas ? « A chacun sa merde » comme je l’ai entendu il n’y a pas si longtemps. « Le monde court à sa perte et tant mieux » disait notre chère Duras.

Je ne crois pas à cette résignation égoïste et la Duras savait se faire provocatrice. Nous ne sommes pas tous, loin s’en faut, devenus libertaires. Un récent gagnant du Loto a donné à des associations 50 millions des 70 qu’il avait gagnés. Il a eu bien raison : que faire au-delà d’un certain montant de tout cet argent ? Avec les 20 millions qui lui restent, il vivra confortablement (800 000 € de revenu annuel avec cette somme placée à 4 %) et avec la satisfaction d’avoir été généreux.

Au-delà de cette crise libertaire qui touche une partie de la société française (pas toute, loin de là), je pense que notre pays traverse une crise structurelle. Notre constitution est caduque et entrave la bonne marche de notre pays. Il faut s’interroger sur cette bicéphalité (Président de la République et Premier ministre) de plus en plus incompréhensible et toxique (je cède à un adjectif à la mode). A quoi sert le sénat ? Nos régions n’ont pas assez de pouvoir, notre pays est encore beaucoup trop centralisé.

Simplifions. Nous avons besoin d’un vrai chef de l’exécutif et d’un seul, issu du Parlement, et d’un Président de la République, symbole et garant de la République, la représentant en France et à l’étranger, mais ne gouvernant pas. Sa désignation ne revient pas au suffrage universel. Ce Président devrait d’ailleurs quitter l’Elysée symbole monarchique d’un autre temps et s’installer dans un lieu solennel tel les Invalides (il y a de la place), le château de Vincennes (De Gaulle y avait songé). Ma préférence irait à Saint-Denis : la République y dispose d’un magnifique bâtiment dévolu à l’Institution de la Légion d’Honneur. Il s’agit de l’ancienne abbaye située près de la basilique où reposent maints de nos rois de France. Contradiction : non. Signe de la continuité de l’Etat français en dehors de Paris et des hôtels particuliers construits par nos rois pour leurs favorites. Pour ne pas employer un autre mot.

* http://www.editions-lignes.com/DE-QUOI-SARKOZY-EST-IL-LE-NOM.html

08:23 Écrit par Jean Julien dans Billets d'humeur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, libertaire, sarkozy, copé, chirac, strauss-khan, cahuzac, argent, constitution |

17/05/2014

Quand passent les cigognes

C’est comme une longue valse, de la première à la dernière image. Les personnages courent, virevoltent et sautillent : ils sont toujours en mouvement. Veronica, l’héroïne, danse avec les chars, avec les trains et avec les blessés qu’elle soigne. Elle est légère comme une ballerine.

Pourtant l’intrigue se déroule pendant la Deuxième guerre mondiale, en juin 1941 lorsque Hitler envahit l’URSS. Le film sort en 1958 et est présenté au festival de Cannes. La seconde guerre est toute proche, elle est l’objet d’une filmographie abondante spécialement en Union Soviétique. Au sein de tout ce bric-à-brac exaltant l’héroïsme communiste, Quand passent les cigognes détonne. Par son rythme, comme je l’écris plus haut, par la présence et la beauté des acteurs telle Tatiana Samoïlovka (Palme d’or pour son interprétation) dont les yeux en amandes nous rappellent que la Russie c’est déjà l’Asie.

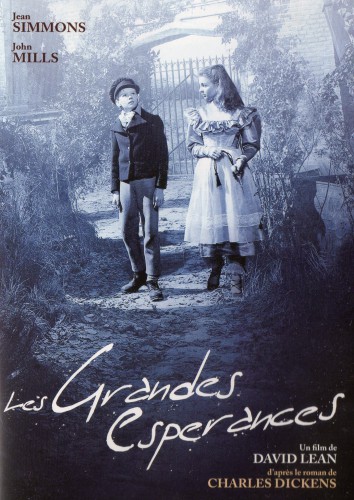

Ce film fut réalisé par Mikhaïl Kalatozov en 1957 et comme les deux précédents que j’ai évoqués (Les grandes espérances et L’auberge rouge) il est en noir et blanc. Mais il s’agit d’un noir et blanc très spécial que l’on dirait adapté aux nuits blanches de l’été russe et aux nuits d’encre de l’hiver sibérien. Les éclairages, souvent concentrés sur les yeux, rapprochent les spectateurs des acteurs et des personnages qu’ils incarnent.

L’histoire est simple. Nous sommes à Moscou et Veronica est amoureuse de Boris, ils projettent de se marier. Quand l’URSS et l’Allemagne nazie entrent en guerre, Boris s’engage dans l’armée et part au front. Au cours d’un bombardement, la famille de Veronica est anéantie. Veronica échappe par miracle à cette catastrophe. Les parents de Boris décident de la prendre en charge et elle finit par céder aux avances d’un cousin de Boris, Marc-Alexandrovitch, pianiste de son état. Elle n’a plus de nouvelles de Boris qui est mort au combat, mais elle l’ignore. Elle se marie avec Marc-Alexandrovitch et ils partent en Sibérie, loin du front, où le père de Boris et sa sœur exercent dans un hôpital militaire. Marc-Alexandrovitch s’avère dépensier, noceur et peu fiable (le personnage est très dostoïevskien). Il est chassé du domicile des parents de Boris. Veronica, qui fait office d’infirmière, sauve un petit garçon d’une mort accidentelle et l’adopte : il s’appelle Boris…

Veronica apprend enfin que Boris est mort par un ami de ce dernier. Quand les troupes rentrent du front une fois le IIIème Reich écrasé, elle espère que Boris a pu échapper à la mort mais elle doit se résigner. Les cigognes qui passent dans le ciel de Moscou au début du film, repassent au-dessus de la gare où se trouve Veronica à la fin du film et où elle comprend qu’elle doit renoncer. Boris est mort. La vie reprend.

J’ai conservé un souvenir assez net de ce film car je l’ai vu à 8 ou 9 ans. Mais j’ai surtout retenu une scène, celle de la mort de Boris. Ce dernier se trouve avec un autre soldat en reconnaissance dans des marais et il est soudain mortellement blessé par une balle ennemie. Le réalisateur a choisi de montrer l’écroulement de Boris par les yeux de ce dernier. A peine frappé par la balle, Boris est pris de vertige et commence à voir le ciel tournoyer. Les bouleaux qui l’entourent en font de même. Le spectateur est saisi par les mouvements de la caméra, vit son effondrement avec Boris. Jusqu’à ce qu’on le voie tomber sur le dos dans l’eau marécageuse. C’est fini, il est mort.

Cette scène, relativement brève, est restée ancrée dans ma mémoire, comme celles que j’ai évoquées à propos des Grandes espérances et de L’auberge rouge. Cette fois, nous ne sommes plus dans l’espérance, dans le dévoilement ou dans l’amour. Nous sommes face à la mort, brutale et filmée de manière saisissante. L’amour, l’espérance, la vérité et la mort. Quel quatuor ! Un programme pour la vie !

J’ai aussi retenu de ce film l’écureuil en peluche qui scelle l’amour entre Veronica et Boris et que l’affreux Marc-Alexandrovitch vole à Veronica pour en faire cadeau à une catin de haut vol…

Il y a aussi la babka de Boris (grand-mère en russe) et les ciocia (tantes) ou ciotka (avec le diminutif) que j’ai découvertes en Pologne et qui tiennent un rôle primordial dans les familles d’Europe centrale et en Russie.

Je termine ainsi cette trilogie des films qui ont marqué mon enfance et ont gravé en moi des images pour la vie. Et sans doute aussi des leçons de vie.

12:18 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : quand passent les cigognes, écureuil, moscou, russie, troisième reich, hitler, festival de cannes, tatiana samoïlovska |

11/05/2014

Tolérance

Un jeune gitan, Kendji, désigné par le public champion de l'émission Voice (TF1).

Un travesti, Conchita Wurts, - improbable femme à barbe - désigné champion du concours de l'Eurovision...

Les oiseaux de mauvaise augure qui disent avec acharnement que les Français sont racistes et que les Européens sont machistes ont du souci à se faire, surtout quand on sait que ce sont des jeunes qui pour l'essentiel votent dans le cadre de ces concours. L'Eurovision est aussi très prisée par les "gays" (je n'aime pas ce mot mais "homosexuel" est encore pire) qui organisent des soirées spéciales ce jour-là et votent beaucoup.

Je me réjouis à titre personnel de ces deux événements qui montrent que la tolérance gagne du terrain en Europe.

10:20 Écrit par Jean Julien dans Billets d'humeur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gitan, kendji, conchita wurts, eurovision, voice, tf1, gays, jeunes |

10/05/2014

Louis

C'est à Aisy-Jouy que tu es mort le 17 septembre 1918.

Dans l'Aisne, au Chemin des Dames.

De ce funèbre destin, rien ne transparaît.

Du parfum des églantines l'air embaume en ce matin de mai 2014.

Les fleurs blanches, si belles dans la lumière du printemps laonnois, nous ensorcellent.

Le chemin est rugueux qui monte de Volvreux vers la plaine et le champ où quelques coups de mitrailleuse eurent raison de toi.

Et où, pudique, je n'ose à ce jour aller.

Plus tard.

Rien ne presse.

Tu es là depuis bientôt 100 ans et nul n'était venu se recueillir en ces lieux où tu reposes sans sépulture comme beaucoup de soldats morts au front.

Le chemin est encombré des restes des tranchées où tu fus tué.

Béton armé.

Ferrailles improbables, os délaissés sur le chemin, os d'animal ou d'homme, mêlés et peu importe. Nul ne le sait.

La guerre, la Grande, fut rude.

Et tu y mourus le 17 septembre 1918.

Demain, je prendrai le chemin du champ où tu reposes sans nom.

"Tous les cimetières communiquent" dit un de mes amis. Tu n'es pas dans un cimetière mais de savoir là où tu reposes t'en rapproche.

Aizy-Jouy le 3 mai 2014 : la vallée du Sancy, Volvreux avec son bouquet d'arbres et le plateau, invisible ici. C'est probablement là, à droite sur cette photo, que Louis fut fauché. On devine le chemin qui monte vers la gauche avec ses haies d'aubépines.

J'ajoute à cette page deux citations :

"J'entends dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante." In Les chants de Maldoror, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont (1846 -1870).

"Cette ombre, mon image, qui va et vient cherchant sa vie." Ballade de moi-même, Walt Whitman (USA, 1819 - 1892)

Je tiens à remercier Marc et Patrick qui m'ont accompagné dans cette exploration.

16:54 Écrit par Jean Julien dans Alfred, André, Julien, Louis et Marcel dans la Pre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : aizy-jouy, aisne, volvreux, sancy, grande guerre, chemin des dames, 14 18, aubépines |

Martinets

Nous sommes le 10 mai 2014. Et ce matin, en rejoignant l’avenue du Général Leclerc, j’ai reconnu leur cri.

J’ai cru tout d’abord qu’il s’agissait d’un de ces multiples bruits de la ville. Des crissements de freinage, des sonneries de téléphone portable, des gloussements de perruches humaines (elles sont nombreuses à Paris), des stridences de disputes mâles… Mais non.

En levant mon regard vers le ciel, je les ai vus. Déchaînés comme à leur habitude. Depuis que je les connais, et cela remonte aux années 1950, ils sont déchaînés. Indomptables, prompts aux figures les plus acrobatiques. Aviateurs des temps immémoriaux, ils rayent le ciel avant de disparaître dans les lointains. Nos martinets étaient de retour.

Ils étaient là. Caravelles du ciel. Volant très haut selon leur habitude, à peine visibles pour nous pauvres terriens, mais trop bas pour les insectes qui descendent vers le sol quand la pression diminue et qu’il pleut, et qu'ils deviennent pour eux des proies faciles.

Martinets. Vous annoncez l’été. Et soyez-en remerciés.

16:17 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : martinets, paris, 14ème |

25/04/2014

TF1 se moque vraiment de nous

Avez-vous visionné sur la toile ou à la télévision la dernière promotion de TF1 pour elle même ?

Si vous en avez le loisir, cela dure 45 secondes, vous entendrez (prononcées par une voix très sombre) et lirez un certain nombre d'affirmations relatives aux Français, du style :"Les Français font la gueule, ils sont racistes, perdants, fainéants...". Ces propos sont démentis par des images qui viennent contredire les affirmations. Et TF1, qui ne manque pas d'air, termine sur un : "Partageons des ondes positives !". C'est à en rester baba.

Cette chaîne met en avant depuis des années dans tous ses journaux télévisés, celui de 13h battant tous les records, tout ce qui va mal dans notre pays. Les chiens écrasés, les usines qui ferment, les vieillards agressés, les musulmans qui nous envahissent, les émigrés violeurs, j'en passe et des meilleures. Comment s'étonner qu'ensuite des villages, où aucun étranger n'a jamais mis les pieds et où il n'y a jamais eu de vol, votent à plus de 50 % pour le Front national ? C'est ce que j'appelle "l'effet TF1". On ne vote pas pour "ce qui est" mais pour "ce qu'on voit" dans les journaux de TF1. Certains n'osent même plus sortir de chez eux... J'en connais.

Que faire dans ce pays champion du monde du pessimisme, au dernier rang derrière les pays en guerre, les pays où certains vivent avec 1 euro par jour ? Supprimer les journaux télévisés de TF1 et ceux de France 2 qui ne valent guère mieux : ce serait de salubrité publique. J'entends déjà ceux qui vont dire que c'est l'actualité qui est triste et que les journalistes n'y sont pour rien. Ce n'est pas vrai. Les journalistes sont responsables de la présentation, de l'ordre des annonces et des explications. Ils hiérarchisent. Regardez les journaux d'Arte, vous verrez la différence.

Et voilà que France 3 s'y met (ajout du 26/04) !

En ouverture du journal du 25/04 à 19h30, uniquement des faits divers (deux affaires de viols) dignes du défunt France-Dimanche. Le journal n'offre aucune ouverture vers l'Europe, le monde. Uniquement de l'anxiogène propre à enfermer les téléspectateurs dans leurs phobies.

Et puis il y a ce ton moralisateur à propos de l'affaire de viol survenue dans le métro de Lille : "ils n'ont rien fait ces salauds qui ont tout vu, même pas tiré le signal d'alarme". Elle y était la journaliste qui pérore ? Immédiatement me revient une autre affaire pas si ancienne où une jeune femme affirmait avoir été victime d'un viol dans le RER. Qu'avions-nous alors entendu ! Même Chirac s'était joint au concert. Mais elle avait menti la jeune femme, pour se faire remarquer. En fait, il ne s'était rien passé... La situation est cette fois différente, les faits semblent avérés. Mais à mon avis, ce genre d'info ne mérite pas de figurer dans le journal d'une TV nationale.

17:56 Écrit par Jean Julien dans Billets d'humeur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tf1, journal télévisé, pessimisme, dénigrement, journalistes, france 2, arte, france 3 |

13/04/2014

L'auberge rouge

Bien que nous soyons en 1951 et que la guerre froide règne alors sur le monde, cette auberge n’est pas rouge car communiste mais rouge parce qu’elle fut le théâtre d’une foultitude de meurtres. Inspiré d’un fait divers authentique survenu en Ardèche vers 1820, le film d’Autant-Lara est l’un des trois qui ont marqué ma mémoire d’enfant avec Les grandes espérances (ma publication du 18 mars 2014) et Quand passent les cigognes.

Contrairement au titre des Grandes espérances, que j’avais totalement oublié, j’ai conservé celui de L’auberge rouge, peut-être parce que j’ai vu ce film un peu plus âgé (mais je n’ai aucune idée de la date) ou que les circonstances ont fait que je l’ai mieux retenu. Et puis, Les grandes espérances est un titre bien abstrait pour un enfant alors que L’auberge rouge lui parle.

Ces deux films n’ont a priori pas grand-chose en commun. Mis à part l’esthétique du noir et blanc et une mise en scène et un jeu d’acteurs proches de ceux du théâtre, les scénarii ont peu de points communs. Mais en visionnant à nouveau L’auberge rouge, disponible en DVD et remastérisé de belle manière, je me suis rendu compte que les images du film d’Autant-Lara qui avaient marqué mon souvenir n’étaient pas si éloignées de celles des Grandes espérances. Le 19ème siècle avec ses règles sociales et ses costumes. La grande salle de l’auberge avec sa longue table, certes entourée de vie et non pas figée comme celle Miss Avisham.

La salle à manger de l'auberge avec sa longue table

Le novice, Jeannou qui accompagne le moine capucin joué par Fernandel, Jeannou plus âgé que Pip enfant mais qui doit avoir le même âge que Pip jeune homme.

Jeannou (Didier d'Yd)

L’atmosphère obscure du film qui se déroule en hiver, la nuit, dans une auberge mal éclairée. L’arrivée de la lumière non pas par un dévoilement mais par le lever du jour, la lumière éblouissante d’un paysage de montagne enneigé. Et puis il y a cette scène qui m’a tant marqué et qu’on ne retrouve pas dans l’adaptation de Dickens, celle au cours de laquelle Jeannou et la belle Mathilde, la fille des aubergistes criminels, bavardent, badinent dans le foin de la grange. Elle est restée empreinte d’une grande sensualité dans mon souvenir alors qu’en la revoyant adulte je la trouve bien prude. Mais quand on est enfant, le grand mystère des relations entre les adultes nous taraude. « C’est quoi l’amour ? » demandais-je alors régulièrement à mes parents. J’avais là sous mes yeux le début d’une réponse confuse qui m’avait échauffé les sangs…

L’intrigue de L’auberge rouge est simple. Elle se déroule vers 1830. Un couple d’aubergistes sans scrupules fait fortune à Peyrabelle dans le Vivarais sur la route qui relie le Puy à Privas en Ardèche.

![auberge-rouge-1951-03-g[1].jpg](http://leblogdejeanjulien.blogspirit.com/media/02/00/1435490151.jpg)

Le moine-capucin (Fernandel) et le novice-Jeannou arrivent à l'auberge

Avec l’aide d’un grand « Nègre » nommé Fétiche, interprété par Lude Germain, ils droguent les voyageurs isolés, les trucident, volent leurs biens et les enterrent dans le jardin de l’auberge quand ils ne donnent pas leurs cadavres dépecés à manger aux cochons dont ils nourrissent ensuite leur futures victimes (c’est ce qu’on appelle maintenant l’économie circulaire, je crois…). Quand on pense que ce scénario est inspiré d’une histoire vraie, cela fait froid dans le dos.

Fétiche (Lude Germain)

Mais dans le film d’Autant-Lara, toute cette histoire sinistre est traitée sur un mode humoristique. Tous les ingrédients étaient réunis pour un drame bien sombre mais le spectateur se retrouve devant une comédie grinçante, désopilante servie par des acteurs hors pair comme Fernandel, Carette et Françoise Rosay. Une vraie comédie où la scène de confession entre le moine capucin (Fernandel) et la femme aubergiste (Rosay) constitue un morceau d’anthologie. Pour le couple d’aubergistes et son complice Fétiche, c’est le début de la fin. La femme a tout dévoilé au moine qui est cependant tenu par le secret de la confession. Ce dernier va s’efforcer de sauver les voyageurs qui logent à l’auberge et sont déjà prêts à être trucidés drogués qu’ils sont par un puissant somnifère. Au milieu de ces trois adultes occupés par le crime (les aubergistes et Fétiche) ou sa dénonciation (le moine), le groupe de voyageurs au sein duquel sévit l’impayable Jacques Charron (de la Comédie française) fait preuve d’une inconscience totale et se comporte avec une puérilité surprenante. On dirait de grands enfants qui ne pensent qu’à rire et s’amuser. Les deux jeunes gens, la fille des aubergistes, Mathilde jouée par Marie-Claire Olivia, et le novice qui accompagne le moine, Jeannou joué par Didier d’Yd, font preuve de beaucoup plus de maturité que les adultes. Ils éprouvent l’un pour l’autre le coup de foudre, ils s’aiment et leur amour, avoué sur le foin de la grange, devient plus fort que tout : plus fort que la religion catholique représentée par le moine, plus fort que la désapprobation parentale. Ils disent non aux carcans de l’église et de la famille. Jeannou ne dit-il pas au moine « Je n’écoute pas ! ». Ce moine qui l’a surpris avec Mathilde dans la grange et s’exclame « Malheureux ! Avec une fille ! » Encore heureux que ce ne fût point avec un garçon ! Le moine accepte de les marier dans l’espoir de gagner du temps pour sauver les voyageurs endormis après avoir convaincu les parents-aubergistes qu’avoir un gendre fils d’un juge serait une bonne chose pour eux, au cas où…

La scène du mariage dans la grande salle de l’auberge est très drôle car les voyageurs ronflent tant qu’ils peuvent pendant que le moine essaie de faire traîner la cérémonie en longueur. Comme dans toutes les bonnes comédies, l’arrivée du Deus ex machina sous la forme de deux gendarmes vient sauver la joyeuse bande des voyageurs endormis des griffes des aubergistes. Les gendarmes ont en effet trouvé le singe dont le propriétaire, musicien ambulant, tué au début du film par les aubergistes et Fétiche. Le singe est joué par un enfant déguisé, cela se voit mais reste drôle.

Scène finale : le mariage des deux jeunes gens interrompu par l’arrivée des deux gendarmes qui coïncide avec le lever du jour (encore un mariage interrompu, comme celui de miss Avisham dans Les grandes espérances, et encore une robe de mariée comme celle que porte la même Miss Avisham 20 ans après...). Le cadavre du musicien ambulant, rigidifié par le froid, apparaît sous un bonhomme de neige qu’il faut déplacer pour laisser passer la diligence qui doit transporter les voyageurs à Privas. Sous les coups de boules de neige envoyées par le moine, toujours tenu par le secret de la confession et qui ne peut rien DIRE aux gendarmes, le bonhomme de neige où le corps est caché se désagrège. C’est la charmante Mathilde qui avait eu l’idée de le cacher ainsi…

Le bonhomme de neige dans lequel est caché le cadavre (Rosay en femme aubergiste, Fétiche, Jeannou, Carette en aubergiste, Mathilde avec la robe de mariée de sa mère, )

Les aubergistes démasqués sont arrêtés par la maréchaussée ainsi que le terrible Fétiche. Nous sommes sortis de la nuit du crime pour entrer dans la lumière de la vérité. Le contraste est saisissant puisque nous sortons des décors des studios de Boulogne pour des images d’extérieur tournées dans les Alpes. Finalement, tout comme dans Les grandes espérances, on passe de la pénombre à la lumière. Le moine capucin ne s’exclame-t-il d’ailleurs pas : « Qu’elle a été longue cette nuit ! ».

La lutte du bien et du mal, du jour et de la nuit, thématique chère au 19ème siècle. Mais cette thématique prend tout son sens dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale au 20ème siècle. Les grandes espérances date de 1946. L’auberge rouge de 1951. On vient de sortir de cinq années de conflit mondialisé et de découvrir l’horreur des camps d’extermination. Les morts se comptent par millions. Faut-il lire le film d’Autant-Lara comme une parabole de cette période sombre, la guerre, qui débouche sur la paix et la lumière ? L’inconscience des adultes-voyageurs est portée à son comble dans ce film. Ils repartent avec leur diligence, sauvés des griffes du trio criminel, mais tombent dans un ravin qu’ils franchissaient sur un pont de bois préalablement saboté par Fétiche pendant la nuit précédente (les criminels prévoyaient de récupérer ainsi leurs biens). Le moine-capucin a échoué dans son projet. Il n’a pas réussi à sauver ses brebis. Lui, qui à plusieurs reprises dans la nuit s’est senti abandonné par Dieu, échoue in fine puisque les rescapés meurent tous dans l’accident du pont saboté. Il s’enfuit dans le paysage enneigé, épouvanté. Que fait Dieu ? Les deux jeunes gens sont sains et saufs : on les voit une dernière fois marcher enlacés sur la route enneigée : ils ne sont pas montés dans la diligence de la mort. Le trio des criminels quant à lui marche encadré par les gendarmés sur le chemin enneigé.

Leur inconscience a perdu les voyageurs. La foi du moine-capucin n’a pas sauvé ces derniers (le film a été jugé anticlérical à sa sortie). Le trio criminel file vers la guillotine. Les seuls rescapés sont donc les jeunes et beaux amoureux. Est-ce pour cela qu’enfant je les ai aimés ? Ils émergent d’un monde d’adultes bien sombre. Et ils sont sauvés par leur passion. Tout cela, je ne faisais que le deviner, le sentir. Je n’avais pas les mots pour identifier clairement ce que j’éprouvais. Dans la salle de classe transformée en cinéma où ronronnait le projecteur 16 millimètres, avais-je sans doute confusément découvert ce soir-là vers où il serait bon de me tourner, plus tard.

13:11 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : l'auberge rouge, fernandel, rosay, carette, didier d'yd, autant-lara, ardèche, vivarais, peyrabelle, moine, capucin, novice |

31/03/2014

Paris et la bicyclette

"A Paris, le vélo s'enracine."

Seul commentaire pour ce cliché pris dans l'enceinte de la Cité internationale universitaire de Paris, près de la maison de l'Arménie.

11:42 Écrit par Jean Julien dans Écouter, regarder, écrire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : vélo, bicyclette, paris, cité internationale, maison de l'arménie |

30/03/2014

Réclames

Depuis quelques semaines, je suis chaque jour contrarié par deux publicités qui passent sur les ondes de France-Inter et sont, à mon avis, contre-productives.

L'une pour (ou contre ?) le Fonds pour la recherche médicale : des voix, qui ont l’air de s’en foutre totalement, énumèrent une liste infernale de maladies et provoque un effet repoussoir. On a le sentiment qu’on ne pourra pas échapper à l’une ou à l’autre (ou à l'ensemble...) de ces pathologies…

L'autre pour le Comité catholique contre la faim (CCFD) qui donne une fois de plus une vision misérabiliste de l'Afrique et du Brésil (Pourquoi ce pays ? Pourquoi pas d’autres d’Amérique du Sud ?). Le ton employé est en même temps arrogant : « Je reviens de voyage, je n’ai vu QUE des choses horribles telles la guerre et la sécheresse… ». Bref encore une réclame qui ne donne aucune envie de contribuer.

En interpellant les auditeurs par une présentation négative, ces pubs ratent leur cible. L'Afrique n'est pas seulement un champ de ruines en guerre ravagé par la sécheresse. Certes certains pays connaissent des conflits, certaines zones manquent de pluie. Mais je me rends assez souvent sur ce continent pour savoir que beaucoup de pays sont en paix, progressent à leur rythme et ne connaissent pas la sécheresse. Et au lieu de laisser entendre qu'on passera tous par le cancer, l’Alzheimer et autres joyeusetés, on ferait mieux de parler de la recherche qui avance... Ce qui paradoxalement est l’objet du Fonds, mais cet objet est occulté par l’accroche maladroite.

Bref on ferait mieux de présenter le verre à moitié plein au lieu de celui à moitié vide. Mais je crois que la tendance est au verre totalement vide... Et au négatif. Par principe. C’est tendance. Et on s’étonne que les Français n’aient pas le moral !

11:12 Écrit par Jean Julien dans Billets d'humeur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pubs, france-inter, ccfd, fonds pour la recherche médicale, afrique, brésil, maladies, sécheresse, guerres |

18/03/2014

Great expectations

Je publie aujourd'hui la centième note de mon blog. C'est un petit événement ! Vous êtes très nombreux en ce mois de mars à rendre visite au blog de Jean Julien. Je remercie sincèrement tous les lecteurs qui m'encouragent. Etant donné les nombreuses pages désormais accessibles, je vous conseille de naviguer en utilisant les catégories. Vous retrouverez ainsi plus facilement les textes regroupés par thématiques ou les nouvelles par chapitres comme Les amants de Lamalou. Dans ces catégories, les textes apparaissent selon leur ordre de publication. Ce sont donc les plus récents qui sont visibles en premier.

Avez-vous eu le bonheur de regarder sur Arte l’adaptation réalisée par la BBC du roman de Charles Dickens Great expectations (Les grandes espérances), le jeudi 6 mars 2014 ?

Si vous avez raté ce rendez-vous, vous pouvez vous rattraper en visionnant les trois épisodes en VOD (« video on demand » ou vidéo à la demande) sur le site internet d’Arte, et ce pour une somme modique. Vous pouvez aussi acheter en DVD le film de 1946 réalisé par David Lean. Il vient de bénéficier d’un rematriçage (ou remastérisation) et il en ressort propre comme un sou neuf.

Vous devez vous demander pourquoi je cherche à promouvoir ces deux adaptations des Grandes Espérances de Dickens. Et pourquoi pas celles d’Oliver Twist ou du Mystère d’Edwin Drood, également diffusées sur Arte ?

C’est que mon rapport à cette œuvre est très personnel et très ancien. Dès que j’ai vu les premières images de la série de la BBC ce jeudi soir du 6 mars dernier, la course de Pip dans la brume des marais, j’ai su que j’avais retrouvé l’histoire qui m’avait tant marqué enfant et que je n’avais jamais côtoyée depuis. J’ai su que bientôt surgirait cette vieille demeure et sa salle à manger envahie par les toiles d’araignées et la poussière, inchangée depuis des années, depuis le mariage avorté de la propriétaire des lieux. Cette fois les images de la BBC sont en couleur. Mon souvenir est en noir et blanc. A la fin du récit, Pip devrait dévoiler ce lieu, le rendre à la lumière et au temps. Du moins je l’espère. Le réalisateur de la BBC en a décidé autrement, n’ayant pas suivi le même scénario que celui de David Lean.

Les images en noir et blanc et le scénario de ma mémoire, je les retrouve quelques jours plus tard grâce au DVD consacré au film de 1946, celui de Lean que j’ai vu entre 1956 et 1958 environ. Certaines de ces images ne m’ont jamais quitté depuis mon enfance. Mais j’avais oublié de quel film elles venaient, à quelle histoire elles étaient mêlées. Je savais simplement que j’avais visionné ce film en compagnie de mon père qui organisait des séances de cinéma dans les locaux de l’école où il exerçait en tant qu’instituteur dans les années 1950. Nous étions assis sur des bancs, l’écran était un simple drap blanc, les adultes se joignaient aux élèves, il fallait changer de bobine toutes les 15 ou 20 minutes. Tout cela m’enchantait. Le hasard a fait que j’ai retrouvé ce 6 mars Les grandes espérances à la télévision en compagnie de mon père. Il m’a avoué n’avoir aucun souvenir de ce film, ni de sa projection.

Mais pourquoi ai-je retenu avec autant de précisions ces images-là et oublié le titre du film ? Alors que j’ai gardé le souvenir précis de deux autres longs métrages que j’ai découverts dans les mêmes années, Quand passent les cigognes et L’auberge rouge, j’y reviendrai. Mais cette pièce immense et figée dans le temps, ce jeune homme qui vient la dévoiler, l’insérer à nouveau dans le fil des jours, voilà ce qui m’avait marqué de manière indélébile.